>

Category Archives: story

>Robert De Niro, Joe Pesci, Frank Vincent

>

>別役実

>

>Daniel Keyes

>

>綿矢りさ

>

井上由美子

>高樹のぶ子

>

>Juliet Capulet

>Wesley Stace

>

>Scott Fitzgerald

>

>F. Scott Fitzgerald

>

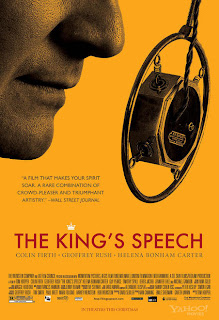

>The King’s Speech

>藤澤清造

>荻原浩

平野啓一郎

『かたちだけの愛』では、「陰翳礼讃」がテーマの一つになっていますので、場面毎の明暗のコントラストの付け方に気を遣いました。全体を俯瞰すると、明部と暗部とがよくわかると思います。

それから、人間と人間との関わり、一人の人間の中の複数の分人の相互作用が、「陰翳のあや」として可視化されるような描き方を工夫しました。

全体としては、やはり、愛することの「喜び」と「哀しさ」の「陰翳のあや」でしょうか。

>川端俊一

>

>Shirley Jackson

>Eleanor Vance was thirty-two years old when she came to Hill House. The only person in the world she genuinely hated, now that her mother was dead, was her sister. She disliked her brother-in-law and her five-year-old niece, and she had no friends. This was owing largely to the eleven years she had spent caring for her invalid mother, which had left her with some proficiency as a nurse and an inability to face strong sunlight without blinking. She could not remember ever being truly happy in her adult life; her years with her mother had been built up devotedly around small guilts and small reproaches, constant weariness, and unending despair. Without ever wanting to become reserved and shy, she had spent so long alone, with no one to love, that it was difficult for her to talk, even casually, to another person without self-consciousness and an awkward inability to find words. Her name had turned up on Dr. Montague’s list because one day, when she was twelve years old and her sister was eighteen, and their father had been dead for not quite a month, showers of stones had fallen on their house, without any warning or any indication of purpose or reason, dropping from the ceilings rolling loudly down the walls, breaking windows and pattering maddeningly on the roof. The stones continued intermittently for three days, during which time Eleanor and her sister were less unnerved by the stones than by the neighbors and sightseers who gathered daily outside the front door, and by their mother’s blind, hysterical insistence that all of this was due to malicious, backbiting people on the block who had had it in for her ever since she came. After three days Eleanor and her sister were removed to the house of a friend, and the stones stopped falling, nor did they ever return, although Eleanor and her sister and her mother went back to living in the house, and the feud with the entire neighborhood was never ended. The story had been forgotten by everyone except the people Dr. Montague consulted; it had certainly been forgotten by Eleanor and her sister, each of whom had supposed at the time that the other was responsible.

>Anna Gavalda

>

>梶井基次郎

>

>田中宇

>

>Vladimir Nabokov

>

>Jennifer Donnelly

>

>Дании́л Хармс

>

>박태원

>Victor Lodato

>

>金子正次

>

>William Trevor

>

>Geraldine Brooks

>What war has done to March himself is left unstated. It is in this void that I have let my imagination work.

>夏目漱石

>

井上ひさし

この、奇妙な、しかし考えようによってはこの上もなく真面目な、だが照明の当て具合ひとつでは信じられないほど滑稽な、また見方を変えれば呆気ないぐらい他愛のない、それでいて心ある人びとにはすこぶる含蓄に富んだ、その半面この国の権力を握るお偉方やその取巻き連中には無性に腹立たしい、一方常に材料不足を託つテレビや新聞や週刊誌にとってははなはだお誂え向きの、したがって高みの見物席の弥次馬諸公にははらはらどきどきわくわくの、にもかかわらず法律学者や言語学者にはいらいらくよくよストレスノイローゼの原因になったこの事件を語り起すにあたって、いったいどこから書き始めたらよいのかと、記録係はだいぶ迷い、かなり頭を痛め、ない知恵をずいぶん絞った。

東北地方の一寒村が日本政府に愛想を尽かし、突如「吉里吉里国」を名乗り独立を宣言する。当然日本政府は反発、これを阻止すべく策を講じるが吉里吉里側は食料やエネルギーの自給自足で足元を固め、高度な医学や独自の金本位制、タックス・ヘイヴンといった切り札を世界各国にアピールすることで存続をはかる。

>床の間

>

>芥川龍之介

>

Patrick Süskind

Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie geht in uns hinein wie die Atemluft in unsere Lungen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus, es gibt kein Mittel gegen sie.

>Azorín

>

Robert Pagani

Le jour où elle devint Reine, il y eut beaucoup de fleurs, beaucoup de bruit, beaucoup de sang et beaucoup de morts, mais elle ne fut pas vraiment surprise. Dans les dix secondes qui suivirent l’explosion, elle ne fut pas non plus vraiment inquiète, mais non à cause du choc : parce que son esprit était ailleurs. Trois mois plus tôt, elle avait lu un livre, plus exactement la première page d’un livre, car il lui fut enlevé aussitôt, vu qu’il provenait d’un rayon de la bibliothèque qui lui était interdit, lequel racontait l’histoire d’un professeur de musique et de sa femme, et commençait ainsi : …

Le jour où elle devint Reine, il y eut beaucoup de fleurs, beaucoup de bruit, beaucoup de sang et beaucoup de morts, mais elle ne fut pas vraiment surprise. Dans les dix secondes qui suivirent l’explosion, elle ne fut pas non plus vraiment inquiète, mais non à cause du choc : parce que son esprit était ailleurs. Trois mois plus tôt, elle avait lu un livre, plus exactement la première page d’un livre, car il lui fut enlevé aussitôt, vu qu’il provenait d’un rayon de la bibliothèque qui lui était interdit, lequel racontait l’histoire d’un professeur de musique et de sa femme, et commençait ainsi : …

>Jonathan Lethem

>I reread John Barth’s second novel, The End of the Road, last week, looking for traces of my own far-off inspiration; I’d first read the book six years earlier, before starting As She Climbed Across the Table, and I recalled it as an influence without particularly remembering how it had influenced me. Or exactly how much. Rereading it I was struck by how much I’d forgotten in almost every sense–the tone and texture of the book, as well as the plot, and how deeply it had reached into me and shaped the fiction I was about to write.

>John Barth

>I discovered by happy accident the turn-of-the-century Brazilian novelist Joaquim Machado de Assis… Machado, himself much under the influence of Laurence Sterne’s Tristram Shandy–taught me something I had not quite learned from Joyce’s Ulysses and would not likely have learned from Sterne directly, had I happened to have read him: how to combine formal sportiveness with genuine sentiment as well as a fair degree of realism.

>Pascale Arguedas

>

井上ひさし

この宇宙には4千億もの太陽が、星があると申します。それぞれの星が、平均10個の惑星を引き連れているとすると、惑星の数は約4兆。その4兆の惑星のなかに、この地球のように、ほどのよい気温と、豊かな水に恵まれた惑星はいくつあるでしょう。たぶん、いくつもないでしょう。だからこの宇宙に地球のような水惑星があること自体が奇跡なのです‥‥‥。

水惑星といって、かならず生命が発生するとは限りません。しかし地球にあるとき小さな生命が誕生しました。これも奇跡です。その小さな生命が、数かぎりない試練を経て人間にまで至ったのも、奇跡の連続です。そして、その人間の中に、あなたがいるというのも奇跡です。こうして何億何兆もの奇跡が積み重なった結果、あなたも、わたしも、今、ここにこうしているのです。わたしたちがいる、今生きているというだけで、もうそれは奇跡の中の奇跡なのです。こうして話をしたり、誰かと恋だの喧嘩だのをすること、それもそのひとつひとつが奇跡なのです。人間は奇跡そのもの。人間の一挙手一投足も奇跡そのもの。だから人間は生きなければなりません。

>Fritz Leiber

>

>Sudhir Venkatesh

>

>東直子

>

水野英子

>ジュール

>

>ジュリアン

>

>Ian McEwan

>

Albert Camus

Quand toute la neige serait fondue, le soleil règnerait de nouveau et brûlerait une fois de plus les champs de pierre. Pendant des jours encore, le ciel inaltérable déverserait sa lumière sèche sur l’étendu solitaire où rien ne rappelait l’homme.

>Lisa Mann Dirkes

>Brooke Newman

>However, one day this all changed. I stopped being able to fly and my life drastically changed. One day I was flying and the next I was not. What I had known was no longer there and what was before me seemed entirely unknown.

>澁澤龍彦

>可憐な女性もいれば驕慢な女性もいる。情熱的な女性もいれば冷たい女性もいる。聖女もいれば悪女もいる。

Ernest Hemingway

The woman brought two glasses of beer and two felt pads. She put the felt pads and the beer glass on the table and looked at the man and the girl. The girl was looking off at the line of hills. They were white in the sun and the country was brown and dry.

‘They look like white elephants,’ she said.

‘I’ve never seen one,’ the man drank his beer.

‘No, you wouldn’t have.’

‘I might have,’ the man said. ‘Just because you say I wouldn’t have doesn’t prove anything.’

The girl looked at the bead curtain. ‘They’ve painted something on it,’ she said. ‘What does it say?’

‘Anis del Toro. It’s a drink.’

‘Could we try it?’

>土屋賢二

>

>Abraham Lincoln

>

>Trygve Gulbranssen

>

>Knut Hamsun

>

>Alexander Lange Kielland

>

>Theodore Dreiser

>

>William Henry Hudson

>

Françoise Sagan

J’étais bien, et il y avait toujours en moi, comme une bête chaude et vivante, ce goût d’ennui, de solitude et parfois d’exaltation.

井伏 鱒二

山椒魚は悲しんだ。

彼は彼の棲家である岩屋から外に出てみようとしたのであるが、頭が出口につかえて外に出ることができなかったのである。

今やもはや、彼にとっては永遠の棲家である岩屋は、出入口のところがそんなに狭かった。そして、ほの暗かった。強いて出て行こうとこころみると、彼の頭は出入口をふさぐコロップの栓となるにすぎなくて、それはまる二年の間に彼の体が発育した証拠にこそはなったが、彼を狼狽させ且つ悲しませるには十分であったのだ。

「なんたる失策であることか!」

東郷克美

井伏の詩作は小説家の余技ではない。その詩は近代詩史の上でも比類のない確固たる位置を占めている。それにしても小説・随筆も含めて井伏文学のもつあの独特の風韻の本質をいいあてるのはむずかしい。いかなる市井の俗事を書いてもその作品の基底を清冽な水のように流れるものについてあえていうなら、「詩」と呼ぶほかない何かである。「彼の眼は小説家の眼といふよりも、寧ろ詩人の眼です」といったのは小林秀雄だった。もともと画家志望だった井伏の文学と絵画の関係に言及する人は多いが、むしろ詩と絵の関わりの方がより直接的であるのかもしれない。いわば細部のデッサンが確かなのだ。

John Fante

Gradually my vision printed an image. It was a sheep lying there. I could not see the head but the wooly rump and belly were plainly visible. All at once the swirling wind changed the course of the rain and the shape altered. I caught my breath. That was no sheep. It even had a mane.

司馬遷

人固有一死

或重於泰山

或輕於鴻毛

なにもわからない

クリスマス・イブだというのに僕はオフィスに残って仕事をしていた。昼休みに上司から帰っていいというメールが入ると、同僚は喜んで家路につき、午後はずっと静かだった。

どうしても急ぎで終わらせなければならない仕事があるわけではない。異国でクリスマス・イブにひとり、なにをすればいいのか。アパートに帰るのも街に出るのも億劫だった。

セキュリティー以外にはもう誰も残っていないのだろう。ビルのなかは暗く静かだった。机の上には、内容も見ずにサインをしてしまったメモとか、もうニューヨークの本部に送ってしまった予算案のコピーとかが、この一年必死で働いてきた僕を嘲笑うかのように雑然と広がっている。間違いを見つけたところでもう手遅れのものばかりなのに、A4の紙を一枚ずつチェックしていく。僕はその意味のない作業に没頭していた。

ふと小さな音が気になって書類から目を上げ、コンピュータの画面を見つめる。何も動いていない。まるでフリーズしているみたいだ。それなのに、コン、コンという規則正しい音が聞こえてくる。コンピュータ・ウィルスにやられたのだろうか。

いや、違う。音は廊下のほうからだ。誰かがゆっくりと近づいてくる。音が止まる。僕はドアのほうを振り返った。アルフィアという名前のビジネス・プロセス・アナリストだった。

「あら、クリスマス・イブにこんなところでなにをしているの?」

「ああ、あの、仕事って言いたいところなんだけど。なんていうか、その、なんとなく帰りそびれたっていうか、そんな感じかな。それより、きみこそ、なにをしているの?」

「忘れ物を取りに来たの。そしたら、ここだけ電気がついていて、それでなにかなって。あっ、そうそう、メリー・クリスマス」

アルフィアが微笑みを見せた。

「うん、そうだね、メリー・クリスマス」

僕もつられて微笑んだ。

「まだここにいるの?」

「えっ?」

「だから、まだ帰らないの?」

「うん」

「うんって?」

「うん、もうすることはないんだけれど」

「じゃあ、帰ったら?」

「帰る?」

「ええ、もう、あなたの他には誰もいないわ」

「帰るって、どこに?」

「どこにって、あなた、住所不定?」

「住所はあるけれど」

「そうよね。どこ?」

「セルヴェット」

「ああ、じゃあ、同じ方向じゃない。途中まで一緒に行きましょう。ねっ、いいでしょ?」

僕はあわててPCをログ・オフし、アルフィアと一緒にオフィスを出た。クリスマス・イブだというのに街はとても静かだった。

「もうみんな、クリスマス・イブのディナーを楽しんでいる頃かしらね」

アルフィアが言った。クリスマス・イブのディナー。みんなどんなものを食べているのだろう。暗い部屋。暖炉。クリスマス・ツリー。暖かい火の通った料理。ケーキ。僕は暖炉の前のアルフィアを想像した。暖炉の火がアルフィアの目に映り、僕がそれを眺めている。

ふーっ。僕は首を横に振った。ありもしないことを想像するのはもうたくさんだ。そう思った。横を見ると、アルフィアが笑っている。僕はその笑顔を見て、とても嬉しかった。最高のクリスマス・プレゼントだと思った。

「あまり話さないのね」

「えっ?」

「退屈?」

「そんな。こうして歩いているだけで、幸せな感じだけど」

「そうなの?」

「うん」

僕たちは並んで歩き続けた。そして僕のアパートの前でさよならを言った。

僕はアパートでひとりだった。冷蔵庫のなかにはたいしたものは入っていない。飲むものも水しかなかった。僕は水を口に含ませた後、ベッドに入って布団を被った。アルフィアの笑顔が浮かんできたけれど、それはすぐに消えた。

つっぱって、つっぱり続けて、こんなところに辿り着いた。働いても、働いても、いいことなんかない。努力しても、努力しなくても、わからないことばかり。知り合いはたくさんいるけれど、友達はいない。セックスの相手はいても、一緒に創造したり分かち合ったりするような相手はいない。

近所から話し声が聞こえてくる。思いは遠い日本に飛ぶ。おにぎり。海苔巻き。お稲荷さん。おにぎり。海苔巻き。お稲荷さん。

うとうとしていると、遠くから呼び鈴の音が聞こえてくる。呼び鈴。呼び鈴。あっ。僕は慌てて起き上がり、ドアを開ける。そこにはアルフィアが笑顔で立っていた。黒いコートの下からすこしだけ見える赤いドレスが眩しい。

「あっ、着替えたんだ」

びっくりしたものだから、そんなことしか言えない。

「どう、似合う?」

アルフィアがコートを脱ぎながら言った。

「うん、素敵だ」

白い肌がまぶしい。

「そう?ありがとう」

「あれ、でも、どうしたの?」

「どうしたのって?」

「だから、なにか用?」

アルフィアは答えない。僕は、なにかまずいことでも言ってしまったのかと思って会話を思い返す。どう考えてもまずいことは言っていない。

「あの、なんで来てくれたの?」

「いけなかったかしら」

「いけない?まさか」

はーっ。僕は大きく息をした。夢のなかに違いないと思ったのだ。アルフィアの目はキラキラと輝いていた。

「ねえ、ちょっとだけ歩かない?」

「うん」

僕たちは外に出て、オフィスとは反対の方向に歩き出した。街が星に包まれている。そう思えるくらい、空は星でいっぱいだった。

「ありがとう」

僕はアルフィアにそう言った。クリスマス・イブにひとりでいるから、かわいそうだと思って連れ出してくれたのだろう。アルフィアは僕を見て微笑んだ。でも、なにも話さない。僕も黙って歩いていた。隣を歩いているというだけなのに気持ちがよかった。

突然、アルフィアが足を止める。

「私が住んでいるのはあそこ」

そう言って、ローザンヌ通りに面したオフィス・ビルを指差す。

大きな球形の建物が、そのオフィス・ビルに付属するようにして建っている。今にも転がって行きそうなボールを、四角いビルがどうにか繋ぎ止めている。どう見ても、そんな感じがする。

僕には、アルフィアがそこに住んでいるということが、なんとなく奇妙に思えた。僕はそのボールのような建物のこともオフィス・ビルのことも、なにも知らなかった。

オフィス・ビルはビジネスの匂いを放っている。入口にはテナントの名前がずらりと並んでいる。隣に変な形の建物がなければ誰も気に留めることはないだろう。なんの変哲もない雑居ビルだった。

ボールのような建物には「聖マリア教会」という名前が付いている。教会だったのだ。その変な形はやっぱり気になったけれど、僕はその時その建物のことを、モダンなカトリック教会なのだと考えた。

「なかに入ってみない?」

「なか?」

「ええ、今日はクリスマス・イブだし」

僕は答えが言葉にならず、アルフィアの目を見ながら首を縦に振った。アルフィアと並んでボールのような建物の前に立つ。胸がどきどきする。なかはどんなふうになっているのだろう。外見が普通でないからといって、なかが普通でないとは限らない。ステンドグラスと十字架があり聖なる者たちが優しく微笑んでいるというような、ごくあたりまえの暗い空間かもしれない。僕はその建物を見上げた。

アルフィアが僕を見て、いたずらっぽく微笑む。首を振って入れという合図をする。僕はドアに手をかけ、手前に引いた。ドアは重い。アルフィアとふたりでなかに入ると、奥にもうひとつ、ドアがある。ひとつ目のドアを閉める。アルフィアは相変わらずいたずらっぽい目で僕を見ている。僕はふたつ目のドアに手をかけた。

ドアを開けて、僕は自分の目を疑った。教会というよりはショールームといったほうがいいような空間が目の前に広がっていたのだ。

「なにが見える?」

アルフィアが隣で聞いた。

「なにって、きみにだって見えるんでしょ?」

「ええ、でも、あなたにはなにが見えるの?」

「だから」

僕は一呼吸置いた。

「だから、先端技術のショールームみたいなものが見えるけど」

「あっ、そう。そんなものが見えるの。えーと、私にはね、私には、海と、それに砂浜と、空と雲と、そんなものが見えているわ」

「えっ、なに?」

「なにって?」

「違うものが見えるの?」

「ええ、考えていることが違えば、違うものが見えるは当然じゃない?」

「そんな」

僕は教会のなかを見回す。明るいショールームにしか見えない。

「ここは自由博愛教の教会でね。だから、なにがあってもおかしくないの」

「自由博愛教?」

「ええ、知らない?」

「うん、初めて聞く」

「ふーん、知らなかったんだ」

「きみ、ここの、いや、その、自由博愛教の、信者?」

「信者ねえ、まあ、そうとも言えるかしらね」

突然、下のほうから沸きあがるようにして、男のものとも女のものともつかない声が聞こえくる。

「この世の中は情報で溢れかえっているが、情報自体には善も悪もない。道徳のある人間に渡った情報は善になり、道徳のない人間に渡れば情報は悪になる」

どこから聞こえてくるのかわからない。なんとなく不気味な声だ。

「なんだ、これは?」

僕はひとりごとを言った。

「どうしたの?」

こんどはアルフィアの声がした。僕はなんとなくほっとした。

「変な声が聞こえてきたんだ」

「ああ、それはたぶん、あなただけに聞こえる神の声だわ」

「神の声?」

「ええ、そう」

「きみにもなにか、聞こえるの?」

「ええ、波の音がするわ」

「波の音?僕には聞こえないけれど」

「それは、あなたと私が違うからだわ」

「どういうこと?」

「あとで、説明してあげるから、もっとここにいることを楽しんだら?」

「楽しむ?」

「ええ、もっといろいろ見たり聞いたりしたら?」

僕は上のほうを見た。梯子が上へ上へと伸びている。その梯子の方から声が聞こえる。

「情報は誰にも無料で提供されなければならないが、情報技術の利用は神により制限されなければならない」

情報技術の利用とか神とか、いったいなんのことなのだろう。アルフィアは楽しめというけれど、はっきりいって楽しくなんかない。

「つまらないみたいね」

「そういうわけじゃないけれど」

「もう出る?」

「うん」

僕たちはその不思議な空間から外に出た。ドアをふたつ抜けると、そこはまた、静かなローザンヌ通りだった。

アルフィアは僕を見ずに歩き出す。僕はそれについて行く。隣にあるオフィス・ビルに入り、エレベーターに乗る。八階の廊下を早足で歩く。そして「FGコンピュータ」と書かれたドアの前で止まる。

「さあ、どうぞ。クリスマス・イブのパーティー会場はここ」

僕は、アルフィアの後をついて、なかに入った。大きなガラス窓の向うにはジュネーブの町がキラキラと輝いていた。部屋のなかは暗く、柔らかな青い光の間接照明で覆われている。人の気配はしない。

「パーティー会場って言ったよね」

「ええ、あなたと私のクリスマス・イブを、ここで祝おうかと思って」

これは間違いなく夢だ。こんなことがあるわけない。

「きみは狐?稲荷寿司でも持ってくればよかったのかな」

「えっ、なに?狐?寿司?」

「いや、べつに、なんでもない」

「ごめんなさい。寿司は用意してないの。えーと、飲み物はシャンパンでいい?」

「うん、ありがとう」

アルフィアは、クリスマス・ソングを口ずさみながら、器用な手つきでクロ・デ・ゴワッスという見たことのないラベルのついたボトルを開け、グラスに注いだ。

グラスのなかでシャンパンが泡を立て、黄金色に輝いている。

「メリー・クリスマス」

「メリー・クリスマス」

「あっ、だめ。乾杯の時はちゃんと目をみなきゃあ」

僕は慌ててアルフィアの目を見た。きれいな目だった。

「きみ、さっき、ここに住んでいるって言ったよね?」

「ええ、ここが私の部屋」

「ここ?」

「ええ。おかしい?」

「だって。だってここ、コンピュータ会社のオフィスじゃないの?ドアにFGコンピュータって書いてあったけれど」

「ええ、でも、私はここで寝起きしているの。えーと、この奥がサーバー・ルームになっているんだけれど、興味ある?」

「うん、見せてくれるの?」

「ええ、もちろん」

僕はシャンパングラスを手にしたままで、アルフィアについて行った。自動ドアを抜けると、また違う自動ドアがある。それを抜けると、また違う自動ドアが現れる。どのドアにも認証装置がついているようだったけれど、いったいなにでアルフィアを認証しているのかは、僕にはわからない。

「ちょっとうるさいけれど、ここが自由博愛教の心臓部にあたるの。さっきあなたが教会で見たり聞いたりしたことは、みんなここでコントロールされていたと思ったら間違いがないわ」

「ふーん」

「このラックに収められているのがどれもみんなサーバーで、その先の一列がディスクなの。ディスクとはいっても、どれもストレージ・エリア・ネットワークに組み込まれていてね、だから、フィジカルにはこんなふうにたくさんあってもロジカルにはひとつにまとまった感じなの」

「あっ、そう」

アルフィアが話せば話すほど、僕の口数は少なくなっていく。

「これがメイン・フレーム。まだこんなものがあるなんて、なんだか変でしょ?でもほんとうに、信じられないくらい小さいのよね」

「小さい?」

「ええ。だってメイン・フレームって二十年とか三十年とか前にはこの部屋に入り切れないくらい大きかったんでしょ?」

「ふーん、そうなんだ」

「えーと、ここから先がみんなバックアップ装置。どれも北米とアジアとにリプリケートされていて、何か異常があると、この上のコンソールに表示されるようになっているの」

「リプリケート?」

「そう、リプリケート」

僕には、なんのことやら、さっぱりわからない。アルフィアはそんなことにはお構いなしに説明を続けた。サーバー・ルームを出た時には、僕の頭のなかは完全に壊れていた。

「ところできみは、どこで寝るの?」

「寝るのは、あそこ。四人とか五人とかだったら、快適に寝泊りできるようになっているの」

アルフィアは入口のドアの先のほうを指差した。ベッドが見える。いや、そんな気がする。

この宗教の心臓部を任されていて、ここで寝泊りしていて、それで昼間は僕と同じオフィスで働いている。なんだか変だ。

アルフィアが近づいて来て、僕のグラスにシャンパンを注ぎ足す。僕もアルフィアのグラスにシャンパンを注ぐ。

「このシャンパン、どう?」

「おいしい。とっても、おいしい」

「そう、それはよかったわ」

アルフィアの顔が輝いた。

「じゃあ、こっちに座って」

「うん」

僕たちはなんとなく笑って、それからおもむろに席に着いた。テーブルの上には、キャビアとかフォアグラとかが所狭しと並んでいる。

「これ、全部、僕たち二人で食べるの?」

「ええ。でも、全部食べなくてもいいのよ」

こんなご馳走を残したりするものか。僕は変な闘志を燃やした。テーブルの上のワイン・ボトルに目が行く。ブルゴーニュが二本、ボルドーが二本、それにピエモンテとトスカーナが一本ずつ。どれも僕には手が出ないものばかりだ。

「これも僕たちが飲むの?」

「ええ、もちろん。飲みたいボトルがあったら、開けて」

静かだった。サーバー・ルームの騒音とは別世界の、静かな空間だった。

「ねえ、さっき、ここが自由博愛教の心臓部だって言ったよね」

「ええ」

「そんな大事なところを僕なんかに見せちゃってもいいの?」

「あら、だって、ここのこと、全部任されているのよ。だから、誰になにを見せるかっていうことも、私に任されているんじゃないかしら」

「ふーん、そうなんだ。それから?」

「それからって?」

「僕が教会で経験したのって、ほら、僕が見たり聞いたりしたの、あれ、みんなここでコントロールされているって言わなかった?」

「ええ」

「ええって、どういうこと?」

「このビル全部が自由博愛教の本部になっているの」

それからアルフィアは、ビルのこと、教会のこと、そして自由博愛教のことを、長々と話した。僕は相槌を打ちながら、その話を聞いた。

ビルのなかには、FGコンピュータの他に、FG銀行、FG診療所、FG協同組合、FGコンサルタントなどが、テナントとして入っているという。FGというのは自由博愛グループの略称で、グループの中核をなすFIAとFSVを除けばどの関連会社の名前にも必ずFGが付く。

FG銀行はおもに自由博愛教の資金運用をしていて、そこのプログラムのセットアップやカストマイゼーションもFGコンピュータがしている。献金をした人が納税の際に多少の恩恵に預かれるようにと、領収書とともに納税の手引きが用意され、また献金がどう使われているかという報告書が毎月発行されている。

教会はハイテク・ビルで、なにもかもがFGコンピュータのサーバー群によって管理されている。集められた情報は永久に保存され、戦略的決定や将来計画の策定に利用される。教会を訪れた人のことをあっという間にプロファイリングし、映像をもとに個人情報を取り出すことができるが、それが悪用されることはない。

ほとんどの宗教が何百年何千年もの昔に始まり、古くからの教典や嘘にしがみついているため、変化の激しい今という時代にはマッチしない。自由博愛教はグローバルな環境のなかで生まれた宗教なので、時代にマッチし、嘘はなく、合理的な考え方に貫かれている。

僕は、ご馳走とワインとに心を奪われていたために、アルフィアの話は半分うわの空で聞いていた。それでも、アルフィアにとって自由博愛教が大事なものだということ、そしてなぜか自由博愛教のコンピュータ部門を全部任されているということは、なんとなくだけれど、わかったような気がした。

もちろん、よくわからないことも、たくさんあった。神とか教祖とかの話が出てこない。教義の話もない。これって新聞なんかによく出てくるセクトっていうやつなのかな。アルフィアは僕を勧誘しているのかな。やばいのかな。

でもそんなことはどうでもよかった。アルフィアの目がキラキラ輝いている。僕はそれに見とれている。それだけでいいような気がした。

この街に来てからもう五年になる。そのあいだ、仕事ばかりしてきた。僕がこの世の中で出来ることはたぶん仕事だけなんだろう。ずっとそんな気分だった。

でも今は違う。そんな感じが僕を包んでいた。アルフィアといるだけでしあわせだ。アルフィアがどんな目的で僕を誘ったのだとしても、しあわせに思う気持ちに変わりはない。

赤いドレスが包み切れない白い肌。優しい声。自然な匂い。もしこれが五年前だったら、いや十年前だったら、すぐに彼女を抱こうとしただろう。いや、今だって、これがこんなところでなければ、きっと彼女を抱き寄せていたに違いない。せめてこれが夏だったなら、それからここが海辺だったら。そしてアルフィアが自由博愛教の人でなくってFGコンピュータの責任者でなかったら。

言い訳はいくらでも浮かぶ。現実はただ意気地がないだけ。それだけのことなのだ。

僕はその時、ほんの少しだけ、夢を見た。アルフィアと一緒にスーパーで買い物をして、一緒に料理をして、一緒に食べて、一緒に後片付けをして、一緒に寝る。

なんてこった。ちょっと誘われただけで、こんな夢を見て。これはただの宗教の勧誘なんだ。僕は自分に言い聞かせた。

「自由博愛教に入ればアルフィアと一緒になれる」

そう思ってしまった男たちが次から次へとリクルートされ、祭壇の前で生贄にされる。生贄。血塗られた神殿。銀器の上のまだ動いている心臓。うー、いやだいやだ。このなんだかわからないハイテク宗教になんか入るもんか。

うーん。あっ、そうだ。アルフィアが自由博愛教をやめればいいんだ。そうすれば僕たちは一緒になれる。想像には限りがなかった。

「あの、もしきみが自由博愛教をやめると言ったら、いったいどうなるの?」

「えっ?なんでそんなこと、聞くの?」

「うーんと、だから」

僕はしまったと思った。でも運がいいことに、アルフィアは怒ってはいなかった。

「あのね、自由博愛教って、もうその存在自体が真理だから、やめるとかやめないとか、そんなことは考える必要がないの」

「真理?あの、今、存在自体が真理だって言った?」

「ええ、そう。自由博愛教では、すべてのことが、コンピュータに記憶された事実に基いて決められているの。そこにはほんの少しの間違いだって入り込む隙間はないし。だいいち、みんな自由とか博愛とかいった精神に導かれて来るわけでしょ。そういう人たちをひとつにまとめることが出来るのは真理しかないしね」

「真理ねえ」

「信じられない?」

「うん」

「じゃあ、試しに入ってみたら?」

「入る?」

「ええ、自由博愛教に入ってみない?」

おっとー。

さあ、来たぞ。どうしよう。アルフィアを取って自由博愛教に入るか、自分の自由のためにアルフィアのことを諦めるか。おかしなことなんだけれど、その時の僕にはそんな考えしか浮かばなかった。そう、それは、究極の選択だったのだ。そして僕はアルフィアを選んだ。

「どうすれば入れるの?」

「あなたが決めればそれでいいの。たぶん、コンピュータには、もう、あなたの気持ちが登録されていると思うわ」

「僕の気持ち?」

「ええ」

アルフィアはふたつのワイングラスにペルナン・ヴェルジュレスを注ぎ、ひとつを僕に手渡した。

「自由博愛教にようこそ。今日からあなたは真理と共に生きることができる。よかったわね」

アルフィアがグラスを掲げる。

「ありがとう。でも、僕、まだ、自由博愛教のこと、なんにも知らないんだけれど」

あたりまえだけれど、素直には喜べない。

「ああ、それはまたゆっくりね。時間はいくらでもあるんだし」

「時間?そうか。自由博愛教のこと、勉強しなければいけないのか。まさか試験とかはないよね?」

「なに言ってるの、学校じゃあるまいし」

「あのさ」

「なに?」

「うーん、あの、聞きにくいんだけれど」

「なによ?」

「あの、入信させるために僕を誘ったの?」

「入信?」

「うん、信者を増やすのも仕事のうちなんでしょ?」

「まさか。そんなこと考えたこともないわ。そもそも仲間を増やす必要もないしね。私はただ、あなたのことを気に入ったから、あなたのことを好きになれそうだから、だから、自由博愛教に参加してほしいなって、そう思ったの。ただそれだけのことよ」

「ふーん」

「ふーんって、なにかおかしい?」

「えっ、いや。でも、どうしたら自由博愛教のことがわかるようになるの?」

「自由博愛教のこと?」

「うん」

「なにが知りたいの?」

「えーと、例えば自由博愛教の神のこととか、教えとか、なんかそんなことが知りたいんだけど。聖書とか教典とかがあるんだったら読んでみたい。そうすれば教義とか戒律とかもわかるだろうし、信者が集まる儀式のようなものにも興味があるし。そうだなあ、自由博愛教の本質っていうのかな。そういうのを理解したいんだ」

「なんだ、そんなこと。だったらコンピュータに聞いてみたら?」

アルフィアはそう言いながらPCのマウスを器用に動かし、僕をPCの前に座らせた。スクリーンにはFGサーチと書いてある。僕はキーボードに手を置く。

「なんて入れようか?」

「教えとか入れてみたら?」

僕は「教え」という単語を入れ、サーチをかけた。なんのことはない。一万八千件もヒットする。一行目は、自由博愛教の綱領だ。リンクをクリックする。

―――――

綱領

自由博愛教は、人類共通の価値である人間の尊厳に基礎を置き、人類すべてが人権、民主主義、自由、平和、愛を享受できることを望み、そのためにはあらゆる努力を惜しまない。

自由博愛教は、真実を学びとり、客観的かつ正確な事実のみを語り、グローバルな尊敬を得る努力をする。その目的のために、情報技術を中心とした活動に専心する。

自由博愛教は、過去、現在、未来について一貫性のある立場をとり、過ちを犯すことのないよう努力する。その目的のために、外部専門家による監査機構を設置する。

自由博愛教は、同様の目的を持つ国際機関、政府、NGO、営利企業、軍隊、大学などとパートナーシップを持つよう努力する。その目的のために、組織的なネットワーキングをおこなう。

―――――

あまりぴんと来ない。

「なんだか難しいんだね」

「でも、なんとなくわかるでしょ?」

「うん、まあね」

本当は全然わかっていない。でもそんなことはどうでもいいような気がした。

「自由博愛教って貧しい人を救ったりするの?」

「貧しい人?」

「うん、貧しい人」

「それって経済的に貧しい人のこと?それとも心が貧しい人?」

「だから、アフリカとか。ほら、ユニセフのポスターなんかで、悲しそうな顔をした子供がこっちを向いていたりするでしょ。ああいうのを助けたりするんじゃないの?」

「なんでそんなことをしなければならないの?」

「なんでって、普通、宗教団体って、そういうことをするんじゃないの?」

「そうなの?でも自由博愛教は、そんな押し付けがましいことはしないと思うけど」

「押し付けがましい?」

「ええ。でも、そんなことより」

アルフィアの目は優しく笑っている。

「そんなことより、クリスマス・イブを楽しまない?」

クリスマス・イブを楽しむ。そんな言葉、何年ぶりだろう。クリスマス・ケーキを買って帰って、ろうそくに火をつけて。ああそれから、馬鹿みたいに酔っ払ってみんなとキャバレーに行ったこともあったっけ。キリスト教とはなんの縁もない僕にだって、思い出はある。

うん?クリスマス・イブを楽しむなんていうところをみると、自由博愛教ってキリスト教系のセクトなのかな。

「ねえ、自由博愛教って、キリスト教のひとつの宗派なの?」

「違うけど。なんでそんなこと聞くの?」

「だってクリスマス・イブを楽しもうなんていうから」

「あら、クリスマス・イブって、もう誰にとっても、そんなに宗教的なものじゃないと思うけど」

「うん、それはそうだけど」

「もうそんなことはいいじゃない。ねっ。楽しみましょう」

アルフィアが急にまじめな顔をした。一瞬、彼女のふたつの目が光ったように思えた。僕は夜景を見るふりをして窓に近づき、うしろから彼女を抱きしめた。

僕の腕のなかでアルフィアのからだがくるっとまわった。気が付くと、僕たちは、長い長いキスをしていた。キスがこんなにもいいものだっていうことを、僕はその時まで知らなかった。

僕は自由博愛教に入った。とはいっても、一度だけFG銀行に行ったほかは、それらしいことはなんにもしなかったんだけれど。でも自分のなかでは入信した気分になっていた。

FG銀行ではアルフィアに言われたとおり、トマスという銀行員から一パーセントプログラムのためのフォームを貰った。給料の一パーセントを自動的に献金するというもので、世界中から三十万人もの人たちが参加しているという。参加の手続きは思ったより簡単で、勤め先から入金がある度にその一パーセントをFG銀行に送金するようにという指示書を、口座のあるUBS銀行に提出するだけだった。

アルフィアの説明はわかりやすい。一パーセントプログラムに百人の心ある人たちが参加してくれれば、一人が給料の全部を献金するのと同じ額が自由博愛教のものになる。千人が参加してくれれば十人分の給料が、そして一万人が参加してくれれば百人分の給料が集まる。だから三十万人から集まる金額は三千人の給料に相当する金額で、それが自由博愛教の収入のじつに二十パーセントを占めているのだという。

「自由博愛教の信者って世界中に三十万人もいるの?」

「まさか。誰がそんなこと言ったの?」

「だって、FG銀行で貰ったパンフレットに、そんなふうに書いてあったけど」

「ああ、それ、一パーセントプログラムのことね」

「うん。きみに言われて、僕も参加することになったけど」

「そう、よかったわね。あのね、給料の一パーセントをFG銀行に送金してくる人が世界のあちらこちらに三十万人いるっていっても、メンバーが三十万人いるっていうことにはならないの。一パーセントプログラムの参加者とメンバーの数とは関係ないわ」

「えっ、でも、信者でもないのに送金するのって、なんか変じゃない?」

「変かしら」

「本当にそんな人がいるの?」

「もちろん。自由博愛教を必要としている人たちっていうのが教会の中心なんだけれど、そのほかにも賛同してくれる人っていうのが結構たくさんいるの。賛同していろいろなプラグラムに送金してくる人たちがパートナー。そのパートナーのリストを分析してみると、金額では圧倒的に会社や団体が多いんだけれど、数では個人のほうが多いの。パートナー・オーガニゼーション、パートナー・インスティテューション、パートナー・コーポレーション。パートナーによっていろいろな呼び方があるのよ。百万USドル以上のパートナーはミリオニエム・パートナー」

「ふーん。でもそのパートナーって、いったいなにに賛同しているわけ?」

「もちろんひとつひとつのプログラムに賛同してくれているわけだけれど、でもみんな、きっと、自由博愛教の活動全般に賛同しているんだと思うわ。自由博愛教が民主主義と人権を支援することで、世界中の人たちが自らの意見を持ち、自らの自由を獲得し、そして自らの道を進むことができるとしたら、それは間違いなくいいことでしょう?」

「いいこと?」

「いいに決まってるじゃない。なんだか頼りないのね。あなたも賛同したから一パーセントプログラムに参加したんじゃなくて?」

「うん、まあね」

アルフィアに近づきたくて入ったとは言えない。

「それからね、信者ってほとんどいないの。っていうか、私はそう理解しているの。自由博愛教を必要としている人たちは大勢いるわ。その人たち、メンバーって呼んでいるんだけれど、自由博愛教を必要としているのは間違いないの。でも、その人たちが自由博愛教を信じているかって聞かれたとき、はいそうですって答えられない。わからないとしかいえない。自由博愛教を理解しているかどうかも定かでないし。だから信者っていうのがいるかどうかは、本当のところよくわからない。ほとんどいないというのが正しい認識だと私は思っているの」

「そうなんだ」

「ほんとうに頼りないのね」

僕はアルフィアの前に立つ。アルフィアは静かに目を瞑る。僕たちはそっとキスをした。自由博愛教のことなんてどうでもよかった。

あたりまえのように、僕は毎日、FGコンピュータに通った。

アルフィアはいつも忙しそうにしていた。プログラミングをしているというのだけれど、スクリーンを覗いてもプログラムのようなものはなにもなかった。アルフィアがそれらしいものを入力するということもなさそうだった。

時々スクリーンを見ながら首をかしげる。そして、指でスクリーンに軽く触れたり、なにか小声で呟いたりする。それが、アルフィア風のプログラミングなのだろう。

なにか手伝いたいと思った。いろんなフォーマットのファイルを印刷したり、ファイル名を変えたりといったようなことなら僕にだって出来る。でもそんなことは、ここでは必要なさそうだった。

アルフィアがストレージ・エリア・ネットワークと呼んでいるペタ・スケールの記憶装置には、いろいろな色の小さなランプがついていて、その点滅はとてもきれいだった。その膨大な記憶装置のなかにいったいなにが記憶されているのかわかるわけもなかったけれど、記憶されたもののすべてが将来また使われるとは到底思えない。膨大なデータは、ただ蓄えるためだけにあるのかもしれなかった。

いつまでたっても神とか教祖とかの話を聞くことはなかった。自由博愛教の幹部とか他の関係者に会うこともない。今まで会った人といえば、FGコンピュータのアルフィアとFG銀行のトマスだけだ。

そんなことをそれとなくアルフィアに話したら、日曜の礼拝に出ることを勧められてしまった。僕は仕方なく礼拝に行くことにした。

日曜の朝、いつもより早く起きた僕は、朝食もそこそこに、あの聖マリア教会という変な建物に向かった。教会のなかは礼拝に集まった人たちでいっぱいだった。ひとりで来たときとは違い、なんら変哲のない普通の教会に見えた。不思議なことに誰も挨拶をしない。まるで朝の通勤電車のなかみたいに、誰もがお互いに無関心だった。

僕はいちばん後ろの席に座った。上のほうからひかりが射している。ひかりの線に見入っているうちに、僕はあちら側に行ってしまった。

そう、あちら側。僕にはそんなふうにしか表現できない。教会のなかはひかりでいっぱいになり、僕は真っ白な世界のなかでひとりぼっちになった。

「ここになにをしに来た?」

突然、そんな声がした。誰の声なのだろう。

「なにって」

僕は言いよどんだ。

「なにをしに来たと言われても、あの、うーん、あの、あなたは自由博愛教の神なのですか?」

「神?」

「ええ。違うんですか?」

「おまえは神を見たことがあるのか?見たこともないものをいかにもあるかのように言うのはどうかと思うがね」

「うーんと、あの、神とか信じているわけではないのですが、なんだか不思議なことばかり起きるものだから、もしかしたら神がいるのかと思って」

「神などおらん」

「おらんって、じゃああなたはいったい誰なんですか?」

「俺はおらん」

「おらん?」

「ああ、そうだ。おらんのだ」

白い光が消えてなくなる。大きな青空が広がる。ふっと我に帰ると、隣にはアルフィアが座っていた。

「あれ?いつからそこにいたの?」

「今来たところだけれど。あの、お祈りしたらすぐに出るから、少しだけ外で待っていてくれる?」

「うん」

アルフィアはあちら側に行ってしまったように見えた。僕は出口に向かった。

外の空気は気持ちよく、柔らかな陽射しが僕を包む。僕はぼんやりと街の風景を眺めていた。

路面電車が目の前に停まる。誰も降りてこない。人はまばらで、車もあまり通らない。なにもかもが、日曜の朝の静けさのなか、ゆっくりゆっくり動いていた。

「お待たせ」

アルフィアがにこやかに現れた。

「どこか、ブランチをやっているレストラン、知らない?」

「モンブラン橋の手前にあるホテルだったら、ブランチをやっていると思うけれど」

「ああ、それはいいわね」

僕たちは並んで歩き出した。

「あの、教会なんだけどさ、今日、なかに入ったら、長椅子が並んでいたんだ。ステンドグラスがきれいで、まるで普通の教会みたいだった。でも、なんで今日に限ってあんなふうだったの?日曜だから?」

アルフィアは僕の顔を見ておかしそうに笑った。

「あれだけ人が来ると、コンピュータが追いつかなくなるの。ただそれだけのこと」

「どういうこと?」

「たとえばあなたが入ってきたとするじゃない。そうしたら、コンピュータは、まず、あなたが入ってきたことを認識して、それから、あなたのプロファイルをデータベースのなかから取り出して、それで、あなたの意識を検知して、それをプロファイルと照合して、それで、えーと、なんだっけ、あっ、そうそう、あなたの仮想教会空間をアロケートして、それでやっとあなたの教会ができあがるっていうわけなの」

「ふーん、そういうわけなんだ」

僕にはなんのことかさっぱりわからなかったけれど、アルフィアはそんなことにはおかまいなしで、話を続けた。

「もしあなたが平日にひとりで来れば、そのくらいのプロセスは瞬時にできるのだけれど」

「瞬時?」

「ええ、0・01秒くらいかしら。だからあなたは、教会のなかを見ることなしに、いきなりあなたの教会に入ってしまうわけ。ところが今日みたいに大勢の人が集まると、どうしても時間がかかってしまうのよね」

「ひとりに0・01秒かかるんだったら、十人で0・1秒、百人来れば一秒かかるって、そんな感じ?」

「いいえ、それがそうはいかないの。百人も集まると、一分近くかかってしまうの」

「それって、メモリーとかディスクとかを増やせばそれで早くなるっていう、そういう問題なの?」

僕は少しだけ知ったかぶりをしてみた。

「ええ、そういうこともあるんだけれど、でも今は、プロセスを世界各地のコンピュータに分散させることでスピードを高速化しようって、そんな努力をしているところなの。ディスクの管理ひとつとっても、いまのストレージ・エリア・ネットワークというかたちから、ネットワーク・アタッチド・ストレージという感じに変えていかなければならないし。それにコンフィデンシャリティーやセキュリティーのこともあるし」

「ふーん」

「百人集まっても0・01秒くらいで処理できるようになればいいんだけれど」

「大変なんだね」

アルフィアはなにも答えず、空を見あげて微笑んだ。

「そのプロジェクト、いったい何人ぐらいでやってるの?」

「何人って?」

「だから、設計とか、開発とか、マネージメントとか、チームのメンバーは全部で何人なの?」

「チームなんてないわ。わたしひとりでやっていることだもの」

「ああ、じゃあ、アウトソースしてるんだ」

「アウトソース?してないわ」

「うん?じゃあ、どうやって」

「どうやってって?」

「全部ひとりで?」

「ええ」

アルフィアはまた、空を見あげて微笑んだ。

「このホテルよね」

アルフィアが言った。僕たちはもうホテルの前にいた。

「おいしいといいわね」

僕たちはなかに入った。

レストランというよりは、美術館のなかにテーブルを置いたような感じの、落ち着いた空間だった。

「これもきみが作った仮想空間なのかな?」

「そうだったらどうする?」

「えっ、そうなの?」

「違うわ。でも少しだけやってみましょうか?」

「いや、せっかくだから、ゆっくり食べよう」

とてもいいブランチだった。たわいのない話をしながら、笑い続けた。僕はアルフィアの笑顔が好きだった。

クリスマス・イブから今までのことを思い浮かべる。短いあいだのことなのに、いろいろなことが浮かんでくる。なにを思い浮かべても、アルフィアの表情やアルフィアの動作がついてくる。くりくり動く目。必要以上によく動くからだ。どれもこれもが特別に思えた。

「どうしたの?」

「えっ?」

「だって、さっきからずっと黙っているんですもの」

「うん」

「そんな顔してないで、笑顔を見せて」

僕は仕方なく笑う。

「あの、聞きたいことがあるんだ。ずっと気になってることなんだけれど」

「なに?」

「うん、あの」

「なんなの?」

「あの、前にも一度聞いたことがあるんだけれど、クリスマス・イブに僕のところに来たのは、やっぱり、その、自由博愛教の勧誘っていうか、そういうことだったの?」

「そんな話、前にしたかしら?」

「うん」

「で、その時、私、なんて答えたの?」

「違うって」

「それで?」

「でも、やっぱりあれはリクルートだったのかなって」

「あのね、自由博愛教は布教活動を禁じてるのよ。リクルートなんて考えてみたこともないわ」

「じゃあ、なんで」

「理由が要るの?」

「いや、でも」

「そんなことはどうでもいいじゃないの」

「どうでもいい?」

「そう。クリスマス・イブにちょっとしたきっかけがあって、話すようになった。それだけでいいじゃない」

「うん、そうかもしれないね」

「自由博愛教の神に導かれて、なんて言われても困るでしょ?」

「えっ?困りはしないけど」

クリスマス・イブにちょっとしたきっかけがあって、話すようになった。それでいい。うーん。まあ、それでいいか。

アルフィアは穏やかな目をテーブルの上に向けた。テーブルの上の銀器の優しい光がきれいだった。

「あの、ついでに、もうひとつ聞いてもいいかな?」

「ええ。なに?」

「自由博愛教って、もしかして、コンピュータで運営されているんじゃない?」

「どういう意味?」

「だから、コンピュータが、牧師とか神父とか教祖とか指導者とか、そんな役割をしているんじゃないかなって」

「それで?」

「それでって。やっぱりそうなの?」

「さあ、どうかしら」

「でも、そうだとしたら、コンピュータを管理しているきみが、自由博愛教の主っていうことになるよね」

「すごい想像力ね」

アルフィアが愉快そうに笑う。

「残念ながら、私はただのボランティア。それ以上ではないわ」

「そうなのかな」

「ええ。FGコンピュータのこと、とっても気に入っているのは確かだし、すべて任せてもらえるっていうのも、とても運がいいって思ってるけど」

「任せてもらうって、誰から?」

「さあ、誰かしら」

「なにそれ?」

「だって、会ったことないんですもの」

「でも、さっき、任されているって言ったじゃない」

「ええ」

「だから、誰から任されているわけ?」

「うーん、コンピュータからっていうのがいちばん正確な言い方かしら」

「どういうこと?」

「うーん、教会の前を通りかかった時、教会の入り口に貼ってあるITシステム管理ボランティア募集っていうポスターが目に入って。なぜか気になって。それで、すぐにFGコンピュータに行ったの。ドアが開いたので、なかに入ったんだけれど、あそこには誰もいないじゃない。それでコンピュータに聞いてみたっていうわけ」

「コンピュータに聞いてみた?」

「そう。そうしたら、コンピュータが全部教えてくれたの。なにをすればいいかということも。なんのためにそんなことをするのかということも」

「自由博愛教のことも?」

「もちろん」

「じゃあ今度、僕も聞いてみよう」

アルフィアはなにも言わずに僕に向かって微笑んだ。

その晩から僕は、FGコンピュータでほとんどの時間をすごすようになった。シャワーもFGコンピュータで浴びた。職場にはFGコンピュータから出かけ、仕事が終わるとFGコンピュータに直行した。仕事がおろそかにならないように気をつけていたけれど、もしかしたら少しだけ、おろそかになっていたかもしれない。

昼休みには郵便箱をチェックしにアパートに行き、洗濯や掃除をしたり簡単な食事をとったりした。でもアパートにいると時間を無駄にしているような気分になり、用事を済ませるとすぐ、FGコンピュータに向かった。一分でも多くFGコンピュータですごしたいと思ったのだ。

アルフィアの真似をしてスクリーンと格闘する。それが日課になった。情報は際限なく見つかるのだけれど、自由博愛教のことはなかなか理解できない。キーボードやマウスを使わずに声とスクリーンタッチだけでコンピュータを操作するのは、慣れないせいもあって結構むずかしい。

それでも一週間ほどで基本的な操作はマスターし、データベースの言語やコマンドも簡単に使えるようになった。アルフィアが働いているのを邪魔しないように注意しながら、それでもわからないことはアルフィアに聞くようにしながら、理解をしていった。

FGコンピュータのストラテジーには、システムを繋ぐ、アプリケーションを繋ぐ、情報を繋ぐ、人間と人間を繋ぐ、神と人間を繋ぐというように、「繋ぐ」ということが繰り返し書かれていた。そしてデータベースにはありとあらゆる情報が記録されていた。

データベースによれば、僕はクリスマス・イブにメンバーになり、同じ日に自由博愛教理事会のセクレタリアートに無給職員として登録され、そしてFGコンピュータに配属されていた。

不思議なことに、どのファイルにも、どんなサーチをかけても、アルフィアの名前はみつからない。メンバー、パートナー、ボードのメンバー、理事、テーマ別委員会委員、地域責任者、関連会社の役員や職員、協賛プログラムに興味を持っている個人や団体、ヴェンダーやサービス・プロバイダー。データベースの情報を基にしてそういうリストを作るのはとても簡単だったのだけれど、そのどこにもアルフィアの名前はなかった。

自由博愛教のなかでのアルフィアの立場というのが気になった。FGコンピュータという中枢をひとりで任されているのは、信任が厚いか権限を握っているかのどちらかに違いない。でも、なんで。

どのファイルにも名前が載っていないというのは、いったいどういうことなのだろう。重要なポストに就いているために名前が伏せられているとか、セクトなんかでよくあるように信者名を使っているとか。あれっ、これってやっぱりセクトなんだろうか。

きっと利用されているんだ。アルフィアをこの変な宗教から解放してあげなくては。でも、どうやって?

「きみをこの変な宗教から解放してあげたい」

そう言ったら、どうなるだろう。

せせら笑われるだけ、かな。

だいたい自由博愛教ってなんなのだろう。テクノロジーだかなんだか知らないけれど、この胡散臭さは普通ではない。なにからなにまでコンピュータ制御されている宗教なんて、信じられない。

そもそも僕にこれだけの自由を与えるなんて、なんて間抜けなんだろう。これだけのアクセスを持てば、情報操作なんて簡単だ。もしシステム全体を理解すれば、自由博愛教を乗っ取ることだってできるだろう。メンバーを思うのまま操ることだって可能だ。

あっ。ということは、アルフィアは、その気になりさえすれば、メンバーを思うのままに操ることができるんだ。アルフィアこそが教祖さまなのかもしれない。そうだとしたら、解放してあげようなんて思っている僕は、かなり滑稽な存在だ。いや、まさか。アルフィアが教祖さまだなんていうことがあるわけはない。

それにしても、メンバーっていったいどういう人たちなんだろう。アルフィアは自由博愛教を必要としている人たちと言っていたけれど、いったいなにが必要だっていうのだろう。

いろいろな疑問がわいてくる。でもFGコンピュータのなかだと、話しづらい。どうせ考えただけで記録されてしまうのだから、話そうが話すまいが変わりはない。けれど気分は違う。システムのことならともかく、そうでない会話は外のほうがしやすい。僕はアルフィアをワイン・バーに誘った。

「なあに?めずらしいじゃない」

「うん、ちょっと聞きたいことがあって」

「なによ、あらたまって。一日じゅう質問ばかりしているくせに」

「うーん、あの、システムのことじゃないんだ」

「なになに?わたしたちのこと?」

アルフィアの目がクリクリと動いた。

「いや、自由博愛教のこと」

「なんだ、そんなこと、コンピュータを見ればわかるじゃない」

「見てもわからないことがたくさんあるんだ」

「たとえば?」

「たとえばメンバーのこと。いつかメンバーっていうのは自由博愛教を必要としている人たちなんだって言っていたでしょ?」

「そんなこと言ったかしら?」

「うん、このあいだ、確かにそう言ってた」

アルフィアが大きなワイングラスに赤い唇を寄せ、赤ワインを少しだけ口に含む。

「そう?そんなこと言ったの?まあ、いいわ。あのね。メンバーはみんな、真実が知りたくて集まってくるの」

「真実?」

「そう。真実。自分で考えたくない人たちが大勢いて、真実が知りたいって。教えてほしい、導いてほしい、そんなふうに思っている人って結構いるの」

「なにも考えず言うことを聞く、ひつじのように従順な人っていうこと?」

「ひつじ?そうね、私たちのなかにはひつじのようなところがあるのよね。それは悪いことではないのだけれど、でも、そういう人たちが操られたり利用されたり、そういうのは残念でしょう?」

「残念?」

「そう。どんなふうに言えばわかってもらえるかしら」

「その、操ったり利用したりって、いったい誰のこと?誰がそんなことをするわけ?」

「そうね、たとえば、銀行や証券会社の若い社員から、この株を買えば絶対ですよ、なんて言われたとするじゃない。絶対に儲かるんだったら個人客になんて教えるわけがないのだから、そんな情報は信じてはいけないのだけれど、みんな簡単に信じちゃうのよね」

「でも、その若い社員っていう人たちにしたって、誰かに操られたり利用されたりしているんでしょ?」

「さあ、どうかしら。私が言いたいのは、助言を欲しがっている人たちがたくさんいるっていうことなの。操ったり利用したがったりする人よりも、操られたり利用されたがったりする人のほうが、はるかに多いの」

「それはなんとなくわかる気がする」

「メディアにしてもそう。テレビのなかで言っていることや新聞に書いてあることのなかには、いいかげんなことも多いのに、みんななにもかもを盲目的に信じてしまうじゃない。違う?」

「そうかもしれない」

「みんな、ひつじになっているの。気づくことのないままに。そんな人たちが国だとか会社だとかに利用され続けるって、ちょっと口惜しいじゃない?」

「国?会社?」」

「よく国のためにっていうじゃない。サッカーのワールド・カップとかオリンピックとか、国への帰属意識を高める行事っていろいろあるけれど、国のためとか言いながら自分のためだけに利益を誘導している政治家を見たら、国なんていう幻想も消えてしまう。会社にしても同じ。利益がみんなCEOに行ってしまうのを見たら、働く気なんてなくなるじゃない。企業を渡り歩くCEOっていう名前の詐欺師たちのためになにをしろというの。CEOのすることっていつも同じじゃない。自分にストック・オプションを与えてからリストラをしてROEを上げ、株価が上がったところで業績不振を理由に辞め、なにもせずにすごい金額を手にするのが有能なCEOなんですって。ひどいと思わない?」

僕はずっと黙って聞いていた。

「あれ、なんの話、していたんでしたっけ。あっ、そうそう、国とか会社とかに操られるよりも、もっと合理的なものに従ったほうがいいでしょ?」

「その合理的なものっていうのが自由博愛教なの?」

「うーん、どうかしらねえ。自由博愛教でもいいし、そうでなくてもいい。合理的なものであればなんでもいいの。自由博愛教では真実を学んだり事実を語ったりするために情報技術を使うけれど、それは本質ではないわ」

「あのさあ、きみを怒らせたくないんだけれど、ひつじが集まってみんなで自由博愛教のいうとおりにするのって、なんだか気持ち悪くない?」

「いいえ、とても平和でいいことよ」

「平和っていっても、やっぱり僕はひつじにはなりたくないな」

「そうかしら。あなたも私も結構ひつじだと思うけれど」

「いや、僕はひつじじゃあない」

「うーん。それよりさっき、コンピュータを見てもわからないことがたくさんあるって言っていなかった?」

「うん」

「じゃあ、ひつじがどうのこうのっていうこと以外にもなにかあるのね」

「うん。監査機構のこととか」

「監査機構?」

「そう。綱領に外部専門家による監査機構を設置するって書いてあるんだけれど、コンピュータのどこを見ても監査機構っていう言葉が見つからないんだ」

「それはコンピュータの使い方が悪いんじゃない?」

「そうなのかなあ」

「FGCに戻ろうか?」

アルフィアはFGコンピュータのことをFGCと呼んでいた。

「ログ・オンしてから一分以内で少なくとも一千件は見つかると思うわ」

「いや、ちょっと待って。その前に、もう少しだけ質問させて」

「なによ。どんな質問か知らないけれど、FGCでスクリーンを見ながらのほうがうまく説明できそうな気がするし、だいたい、なんでこんなところにまで来てそんな話をするわけ?」

「そうだね」

アルフィアのいらいらした感じが伝わってきたので、僕はワイン・バーから出ることにした。

「すこし歩こうか?」

「ええ」

外の空気は気持ちよかった。僕たちは橋を渡って湖の反対側にある旧市街に入っていった。なにもかもが石でできていて、落ち着いた感じを醸し出している。人通りは少ない。

「FGコンピュータでいまいちばんしたいことって、なに?」

「そうね、システムの一元化とプロセスの分散化かしらね。システムのアーキテクチャーをもう一度考え直して、地理的な条件による不平等を解消したいわね。そうしたら、わざわざ教会に来なくても、そう、地球上のどこにいても、まるで教会にいるかのようになる。そうなったら、とてもいいじゃない?どこにいても同じ体験ができる。そうなれば、ディジタル・ディヴァイドは本当の意味で解消される。システム的には、メンバーが誰なのか認識し、プロファイルをデータベースのなかから取り出し、意識を検知し、それをプロファイルと照合し、その結果を基にして仮想教会空間をアロケートし、そこに教会を作り出すという、そんな流れをネットワーク上で一定時間内にプロセスできればいいのだから、そんなに大変だとは思わないのだけれど。ねえ、どう思う?」

僕はアルフィアの目を見た。きれいな目だと思った。

「難しいことは僕にはわからないけれど、それはいつごろ実現できるの?」

「今年の暮れまでには実現したいわね」

「ふーん」

「もうそういうような話はいいでしょ?」

「あの、もうひとつだけ聞かせて。そもそも自由博愛教って、いつ、誰が、どうやって始めたの?」

「自由博愛教にはね、創始者とか教祖とかはいないの。真実を伝えるのに、誰かを象徴として祭り上げたり、個人崇拝を押しつけたりする必要はないでしょ?あとでコンピュータのなかの自由博愛教の歴史っていうところを見てくれればなにもかもがわかると思うけれど、できてからまだ七年半。まだ未熟な宗教なの。千年とか二千年とかの単位で見たら、まだ生まれたばかりという感じだわね」

僕たちは千年とか二千年とかいう単語に捕まえられて、しばらく遠い過去だとか遠い未来だとか、宇宙のかなただとか、五次元とか六次元とか、ほんとうにわけのわからない話をしつづけた。楽しかった。自由博愛教のことなんてどうでもいいと思った。

二時間ばかりぶらぶらしたあとで、僕たちはFGコンピュータに戻った。アルフィアが服を着替えに行ったので、僕はひとりで監査機構のことを調べてみた。あれだけ探しても見つからなかったものが、スクリーン上に次から次へと表示される。アルフィアがやってきて、スクリーンを操作する。すると僕がサーチをかけたときには出てこなかったひとつのニュースがスクリーンにあらわれた。

FGニュース。監査機構外部専門家委員会第六回ミーティング

開催のお知らせ。FG会議場で四月二十四日から二十六日まで。

各日ともグリニッジ標準時午後二時から午後六時まで

四月二十四日ってもうすぐだ。

「このミーティングって、僕なんかでも出席できるのかな?」

「ええ、もちろんよ」

「FG会議場ってどこにあるの?」

「ああ、FG会議場。どこでもいいんだけれど」

「どこでもいい?」

「そうね。例のFGホテルの地下に行ったらどうかしら」

「例のって」

「あれ、まだ知らなかったっけ」

そう言ってアルフィアはホテルの説明をした。空港のそばのガラスの城のような建物がFGホテルなのだという。その建物だったら僕も知っていたけれど、ホテルだとは思わなかった。

四月二十四日、僕は監査機構の外部専門家委員会のミーティングに出席するために、FGホテルに入った。ホテルにしては無機質な印象が気になったが、明るくて清潔な空間だった。

地下の会議場は思ったより小さかった。静かで人の気配がまったくしない。壁いっぱいの画面には、『監査機構外部専門家委員会第六回ミーティングへようこそ』と書いてある。僕は画面が真正面になるように、ドーナツ形のテーブルの席に着いた。椅子の座り心地はとてもよかった。

突然、僕の右手の席に、白い髪の上品な男があらわれ、誰にということもなく正面を向いて自己紹介をした。

「僕はナルシス、ナイロビから出席している。UNDPにいたころ、アルフィアの上司だった」

時を置かず次の出席者があらわれる。

「私はクリスティン。ロンドンからの出席です。アルフィアがこちらで勉強していたときの指導教授でした」

「私はマラ。ローマからと言いたいところだけれど、実は今ミラノにいるの。アルフィアの名付け親です」

突然僕の目の前の赤いランプが点灯した。

「僕はアツシ。ジュネーブです」

ようやくそれだけのことを言った。

「僕はケン、ニューヨークからの出席だ。アルフィアとアーティフィシャル・インテリジェンスの共同研究をしている」

それで全員だった。テーブルを囲んで五人が座っていた。

これはきっとヴィデオ・コンファレンスのようなものなのだ。そして僕がいま目にしている出席者たちはすべてヴァーチャルで、僕だけがリアルということなのだろう。

いや、もしかしたら、僕もヴァーチャルなのかもしれない。そんなことを考えていると、

「アツシ。気を散らさないで、議論に集中してください」

という声がした。誰の声なのか、わからない。出席者の声ではないようだった。この声が他の出席者に聞こえているのかどうかも定かではない。

画面を見ると、

監査機構外部専門家委員会第六回会議

(一)議題とスケジュールの承認

と書いてある。その下には小さい文字で項目(二)から(八)までの詳細と予定日時が並んでいた。

(二)外部専門家の役割と報酬 四月二十四日午後二時三十分

(三)財務状況と経済的基盤の監査 四月二十四日午後三時三十分

(四)文化的社会的活動の調査 四月二十五日午後二時

(五)倫理的論理的一貫性の検証 四月二十五日午後四時

(六)知的歴史的環境的要因の分析 四月二十六日午後二時

(七)監査機構外部専門家の改選 四月二十六日午後三時

(八)次回ミーティング開催予定日 四月二十六日午後三時三十分

(注)時間はすべてグリニッジ標準時

「なにか質問は?」

またさっきの声がした。どうも議長の声のようだった。議長だけが姿を見せない。議長はFGコンピュータのシステムそのもので、声だけしか属性を持たない存在なのだろう。

ケンが目の前のボタンを押した。

「ケン」

また同じ声だ。ケンが身を乗り出す。

「サンキュー、ミスターチェアマン。最後の日は午後四時頃に終わると理解してもいいですか?」

「それは皆さんが決めることです。前回のように予定がずれ込めば、最終日は午後六時以降も残っていただかなければなりませんが」

ケンはそれを聞いてもなにも言わない。

「えー、他に質問はありませんか?」

誰もなにも言わない。

「では、二つ目の議題、外部専門家の役割と報酬に入ります」

ケンがまた目の前のボタンを押した。

「ケン」

さっきとまったく同じ声だ。

「サンキュー、ミスターチェアマン。ご存知のとおり、外部専門家の報酬は、ここ数年据え置かれてきております。個人的な意見ですが、そろそろ報酬を上げる時期が来ているかと思うのですが」

マラが目の前のボタンを押す。

「マラ」

同じように進行する。

「サンキュー、ミスターチェアマン。ケンの意見に賛成です。私も報酬を上げる時期が来ていると思います。十パーセント増を提案します」

なんだこれは。自分たちの報酬を上げろだなんて、恥ずかしくないのだろうか。

みんながマラに賛成し、外部専門家の役割は今までのまま、報酬は十パーセント増ということで簡単に決着した。

「では、三つ目の議題、財務状況と経済的基盤の監査に入ります」

ケンがまた目の前のボタンを押した。

「ケン」

またまた同じ声だ。

「サンキュー、ミスターチェアマン。資料を見ても財務状況がよくわからないのですが、概況を説明願えませんか?」

会議はこんな感じで続いた。最後まで発言らしい発言はしなかったけれど、それを誰かに指摘されることもなく、一日目は無事終了した。

その夜FGコンピュータに戻った僕は、アルフィアを質問攻めにした。

「外部専門家って、みんなきみの関係者じゃない?」

「そう?」

「勤め先の上役、大学の先生、共同研究者、名付け親、そして僕。みんなきみが連れてきたの?」

「そうかしらね」

「チェアマンって実際にはいないんでしょ?あの声はここのコンピュータから発せられてた。違う?」

次から次へと質問していった。アルフィアはどんな質問にもまともに答えない。

ふと、アルフィアが自由博愛教のすべてをひとりで管理しているのではないかという考えが浮かんだ。そして僕はそれを口にした。

「あの、もしかして、自由博愛教って、きみがひとりでやってるんじゃない?」

「あら、どうしてそんなこと言うの?」

「だって」

僕はなにも言えなかった。アルフィアは静かに微笑んだ。少なくとも僕にはそう見えた。

アルフィアは僕に背を向けて奥に消え、両手に赤ワインの入ったグラスを持って戻ってきた。僕はそのうちのひとつを受け取った。アルフィアは窓際に立ち外を見つめた。

「そうよ、その通り。わたしが自由博愛教のすべてを管理しているの。でも、私が自由博愛教を始めたわけではないのよ」

窓ガラスにアルフィアの顔が映っている。

「私のような人間が来ることを想定してFGコンピュータがセットアップされたんだと思うの。誰がセットアップしたのかは知らないし知りたくもないけれど、私はそれに乗っただけ」

「乗った?どういうこと?」

「ここにはじめて来たころ、私、オフィスで少しだけ外されていたの。トップが替わって、新しいマネージャーたちがあらわれて、仕事は取り上げられて、毎日することがなくてね。まあよくある話だけれど。それがここに来たら、こんなに素晴らしいシステムを全部任された感じで、本当に嬉しくて、毎日仕事が終わるのが待ち遠しくてね。それでのめり込んでしまったの」

「セットアップされていたっていうことは、きみはなにもしなかったっていうこと?」

「プロセスやシステムの設計と開発は私。でもそれができるような環境は前もって用意されていたの。どう説明したらいいのかしら」

アルフィアは今までなにをしてきたのかということを話し出した。

自由博愛教の綱領に書かれていたことはシステム的にはあまりにも抽象的すぎる。真実を学びとり、一貫性のある立場をとり、過ちを犯すことのないよう努力し、組織的なネットワーキングをおこなう。そんな抽象的な考えに基いたシステムのアーキテクチャーというのは一体どんなものなのか。セキュリティーやコンフィデンシャリティーはどの程度までまじめにやらなければないのか。システムとコミュニケーションのインフラストラクチャーとしてどのようなものを考えたか。アプリケーションのコアになるメンバーのプロファイル・データベースの項目はどのように決めていったのか。仮想教会空間を実現するために、どのようなシステム資源が必要になったのか。そしてそのために、いったいいくらぐらいの支出をしてきたか。

正直なところ、話は半分くらいしかわからなかった。そういうことを僕に話す必要があるのかどうかは疑問だったけれど、アルフィアの真剣な表情から少しでも理解しておいたほうが良いように思えた。

「つまり」

話が一段落したところで僕は探偵のような言い方をした。すこし話を整理しようと思ったのだ。

「きみがFGコンピュータのシステムを構築してきた」

「ええ」

「これだけのシステムをたったひとりで」

「ええ、まあ」

「その結果としてきみが自由博愛教を管理しているって?」

「ええ、そういうわけ」

「それから、自由博愛教を始めたのはきみではない」

「ええ」

「そしてきみは誰が自由博愛教を始めたのかを知らない」

「ええ、そう」

アルフィアは短くしか答えない。

「僕がそれを信じるって」

「なにを?なにを信じないっていうの?」

「だって、さっきも言ったけど、外部専門家がみんなきみの関係者だったり、ミーティングのチェアマンがきみが作ったシステムそのものだったり」

「あっ、それはすこし違うわ」

「違う?」

「ええ。あっ、でもそれはいいわ。あのね、監査機構外部専門家委員会なんていうものは、そんなに重要ではないの。そういう委員会を作るのだということは、あらかじめ決められていたんだしね。そして誰が委員会のメンバーになるのかというも、実はそんなに重要じゃないし。ミーティングのチェアマンを誰がやるのかっていうこともね」

「どうでもいい?」

「そう、どうでもいいの。FGコンピュータのシステムを開発したり自由博愛教を管理したりとかいうのも本質的なことではない」

「じゃあ、なにが本質的なことなの?」

「それは、もちろん、自由と博愛。人権と民主主義。もっと言ってしまえば、愛と平和」

「そんなこと?なんだか抽象的だね」

「抽象的?そうかしら?」

「うん、なんだか掴みどころがないような」

「でも、自由博愛教はそんなことのためにあるのよ」

「そうなんだ。だけどそんなことだったら、自由博愛教ではなくて、っていうか、自由博愛教とは関係なしに、政治とか、宗教とか、そういうのにまかせておけばいいんじゃない?」

「あの、自由博愛教は宗教なんだけれど」

「あれっ?あっ、そうだった。でも、あの、なんだっけ。あっ、そうそう、自由でしょ、それに博愛、民主主義、それから、えーと」

「人権、それに愛と平和」

「愛と平和って、まるで六〇年代みたいだね」

「六〇年代?」

「あっ、ごめん。あの、良かったら、ちょっと説明してくれない?」

「なにを?」

「だから、自由とか博愛とか、人権とか民主主義とか、言葉ではわかる気がするけれど、やっぱり良くわからないものばかりだし、それにそういうのって、毎日の生活のなかで、なんか特に意味のあるものに思えないし」

「わたしはそんなふうには考えないの。みんなが自由だったらいいなって、そんな感じかしら。自由を享受することのできる人って、そんなにはいない。確かにそうかもしれない。自由をもてあましてしまう人が多いのも事実だし。自由のせいで情緒が不安定になってしまう人もいるわけだしね。でも、みんなが自由だったらなって、そう思うの」

「でもそれって、どちらかというと、宗教ではなくて、教育の問題なんじゃない?」

「教育?」

「うん、羊ばかりを育てているところからは、自由を欲しがる人は出てこないと思うけれど」

「それってあなたの国のこと?」

「いや、どの国がどうだとか、そういうことじゃないと思うけれど。そんなことより、みんなが自由だったらいいなっていうの、それ、きみの考え?それとも自由博愛教の教えなの?」

「わたしが自由博愛教の教えをどう理解しているかって、そういうことじゃない?」

「ふーん。じゃあ博愛は?」

「博愛って友愛みたいのものから始めればいいんじゃないかしら。わたしが220で、そしていつか284にめぐりあうって。インターネットで友愛数のことを知ってから、ずっとそういうのを夢見てきたの。わたしが284で220にめぐりあうっていうのではだめ。わたしが220でなければね」

「なにそれ?」

「だから、博愛っていっても、まず自分のことを好きになって、次にぴったりの人と一緒になって、その人のことも好きになって、それでね、そういうことを広げていけば博愛になるかなって。そう思うの」

「うーん」

「また今度ゆっくり説明するわね」

「今じゃ、だめなの?」

「今?」

「そう、きみの話をもう少し聞いていたいんだけれど」

「つまらなくない?」

「おもしろいよ。あの、ところで、民主主義と人権っていうのはなんなの?なんだかどこかの国の外交政策みたいだけれど」

「民主主義は独裁者や特権階級のために働いたりしないって、そういうふうに思うことかしらね。みんなのために働くの。働くことでみんなが良くなっていくの。人権はわたしたちひとりひとりの尊厳を守るっていうことかしら。そしてひとのことを思いやるって、そういうことだと思うわ」

「なんだかずいぶん理想主義的なんだね」

「宗教が理想主義的でなくてどうするの?」

「あっ、まあ、そうだね、僕は人権とか民主主義とかいうと、なんかちょっと抵抗があるんだよね。アレルギーっていうのかな」

「どうして?」

「人権とか民主主義とかって、西ヨーロッパや北アメリカが世界を制覇するための道具にしか見えないんだ」

「そうなの?」

「うん。あっ、それから、なんで愛と平和なの?」

「それはね」

アルフィアが急に真面目な顔をして僕の手を握った。

「あなたが284になってくれれば、それが愛と平和」

手にキスをする。唇を合わせる。見詰め合う。なんだかわからなかったけれど、アルフィアは220で、そして僕は284になった。きっと220と284はぴったりの番号なのだろう。そう思えるほどぴったりだった。

次の日の午後二時からのミーティングには見事に遅刻した。勤め先のほうは年次有給休暇をとっていたのでなんとなく休みの気分だったし、そもそも僕はクタクタだった。

そう、抱き合ったあと、僕は疲れ果ててベッドの上に倒れこんでしまった。そしてそのまま寝続けた。朝になってアルフィアはシャワーを浴びてから出勤していった。出かけるときに僕にそっとキスをしていったので、なんとなくぼんやりと朝が来ているのはわかったのだけれど、多分そのあとでまたぐっすり眠ってしまったのだろう。

十五分遅れて参加したミーティングは、前の日にもまして退屈だった。早く夜がこないかなあと、そればかり考えていた。

「アツシ。気を散らさないで、議論に集中してください」

議長が耳元でささやく。昨日聞いたのとまったく同じ口調だ。

文化的社会的活動の調査と倫理的論理的一貫性の検証というなんともウキウキしてこない議題なのに、議論は白熱している。

過去、現在、未来について一貫性のある立場をとり、過ちを犯すことのないよう努力する。そんなことが綱領に書かれているために、監査機構外部専門家委員会としていろいろなことをしなければならない。そういうことはわかるんだけれど、話の内容は、調査や検証をするにあたってどのようなメソドロジーを使ったらいいか、ということばかりに終始した。しかも、委員の誰もが自分の意見を曲げないので、議論は堂々巡りを繰り返すばかり。なんとも無駄な時間の使い方に思えた。

もっともみんなにはこれは大事なことらしく、六時を過ぎても誰も話をまとめようとしない。早くアルフィアに会いたいと思えば思うほど、どの話もくだらないものに思えてくる。

七時になった途端、唐突にミーティングが終わりにかかった。

「えー、他に質問はありませんか?」

「サンキュー、ミスターチェアマン。今日の議論は特に意味のあるものでした。監査機構外部専門家委員会が自由博愛教にとっていかに重要なものか、それが確認できただけでも有益な時間だったと思います」

「私もケンの意見に賛同です。文化的社会的活動の調査と倫理的論理的一貫性の検証という難しい問題に正面から取り組んだ私たちの姿勢には評価されるものがあります。これは外部専門家の報酬を十パーセント上げようという昨日の提案が妥当だということの確かな裏づけになると思います」

「私もケンとマラに賛成です。報酬の十パーセント増にも賛成です」

「私も皆さんの意見に賛成です」

僕も仕方なく目の前のボタンを押す。赤いランプが点灯する。喉が渇いた感じがするのを我慢して、

「私も皆さんの意見に賛成です」

と、やっとそれだけを言った。言ってから、直前のナルシスとまったく同じ発言だったのに気が付いて、少しだけ恥ずかしかった。

「ではまたあすの午後二時に。良い晩をお過ごしください」

部屋が明るくなった。ミーティングが終わったのだろう。

まわりを見ると、パーティーの準備がしてある。目の前にケンが現れる。左のほうからはマラが、右のほうからはナルシスが、そして後ろのほうからはクリスティンが近づいてくる。みんなシャンパングラスを手にしている。僕はあわててシャンパンを取りに歩き出した。

前のほうからギャルソンが歩いてくる。トレイの上にはアンリ・ジローというシャンパンのボトルとシャンパングラスが並んでいる。グラスのひとつを手に取り、僕はみんなの輪のなかに戻った。

「あなたはあまり発言しないんですね」

「あら、はじめてだから遠慮しているのよね。違う?」

「あなたのご意見をもっとお聞きしたいものですなあ」

いろいろ言われたけれど、悪意は感じられなかった。

バーチャルとはいいながら、みんな、すぐそこにいる。そんな気がする。不思議な体験だった。テーブルが用意され、夕食が運ばれてきた。よく飲み、よく食べた。ミーティングの時とは違い、誰もがとても良い感じで接してくる。友達になりたいと思う人はひとりもいなかったけれど、楽しい時間だった。

パーティーは十時過ぎにお開きになった。僕はFGコンピュータに急いだ。道路はすいていて、十五分ほどで着いた。

「どうだった?」

アルフィアは黒いシャツを着ていた。

「どうだったって聞かれても、あまり言うことはないかな。自分たちがしていることを有益だと言ってみたり、自分たちの報酬を上げようと言ってみたり、くだらないというか、ばかばかしいというか」

「そう」

アルフィアは少しだけ悲しそうな顔をした。僕はまずいことを言ってしまったような気がした。

僕は近づいてキスをしようとした。アルフィアはそれを避けるようにして窓際に立った。なにかを考えているようだった。

「ごめん。あまり貢献できなかったもんだから」

「くだらなかたからでしょ?」

「ああ、いや」

「どうする?明日は行くのやめる?」

「行ってもいいのなら行きたいけれど」

「そう」

あまり気持ちの良い時間ではなかった。アルフィアはずっと黙っていた。

キッチンに行き、ワインを選ぶ。ブルゴーニュの赤のビンを開け、大きめのワイングラスに注ぐ。

窓際に戻ってアルフィアにグラスを手渡す。アルフィアは優しく微笑んだ。でも、昨日みたいに激しく抱き合うようなことには、なりそうになかった。

ワインはあまりおいしくなかった。

次の日はミーティングの最終日。前の日に遅刻したせいか、それともアルフィアと気まずい時間をすごしたせいか、昼ごはんを楽しむ気分にもならず、会場に早く着きすぎてしまった。仕方がないのでFGホテルのなかをぶらぶらする。無機質で面白みのない空間ばかりだったが、居心地は悪くなかった。

ミーティングは午後二時ぴったりに始まった。スクリーンを見ると、もうみんな着席している。

「皆さん、今日は短時間で終わるのを期待しているのでしょうね。予定では、知的歴史的環境的要因の分析に一時間、監査機構外部専門家の改選と次回ミーティング開催予定日を決めるのに一時間とってあります。なにか質問は?」

ケンが目の前のボタンを押す。最初の発言はいつもケンだ。

「ケン」

議長の声がする。最終日になっても顔は見せない。

「サンキュー、ミスターチェアマン。ご承知のとおり、昨日合意が得られなかったことがあります。そのことから議論を始めたいと思うのですが」

えー、合意したんじゃなかったの?議論なんかしていたら四時に終わらないじゃないか。

「アツシ。なにか意見があるのでしたらどうぞ」

目の前の赤いランプが点灯した。やばい。なにか話さなければ。

「文化的社会的活動の調査についての意見の相違はそんなには大きくなかったと記憶しているのですが、皆さんはどう理解されているのでしょうか?」

どうにかその場をしのぐ。油断も隙もない。

ミーティングは思いのほか順調に進んだ。監査機構外部専門家の改選については、全員再選ということで、可決。僕を委員会に加えようという提案は、僕がセクレタリアートで働いているということで否決。次回ミーティング開催予定日は、六か月後くらいをめどに連絡を取り合いながら決めるということで、ペンディング。結局、三時半にはミーティングが終了した。

その夜の僕たちは、前の晩の冷たい感じが嘘だったみたいに、かといって二日前の熱い感じでもなく、ベッドのなかで楽しくすごした。触ったり、撫でたり、囁いたり、見つめ合ったり。

監査機構外部専門家委員会のことさえもジョークになり、「私たちの姿勢には評価されるものがあります」とか「報酬の十パーセント増にも賛成です」とか言っては笑い転げた。

話もたくさんした。同じことを話すにしても、ベッドのなかでだとすべてが和らぐ。言いたいことをなんでも言うことができる。聞きたいことを遠慮なく聞くことができる。生い立ちのこととか、好きな音楽、好きな本、好きな動物、そんなどうでもいいことを話し続けた。そして話題は自然にFGコンピュータのことになった。

「きみがFGコンピュータを任されることになった直接のきっかけって、オフィスで外されていたことだって、言っていなかった?」

「そうね。あの頃はひどかったわね。することがなくて、しかもなにかをすると巧妙に邪魔をされてね」

「邪魔?」

「ええ。新しいチーフ・インフォメーション・オフィサーがあの女には仕事を頼むななんてアプリケーションのオーナーに言って回ったり」

「えっ、そんなひどいことがあったの?」

「ええ、もっとひどい目にもあったわ」

「ひどい目?」

「ええ。でも、まあ、そんなことはどうでもいいじゃない」

「それで、FGコンピュータにはまってしまったの?」

「ええ、そう。FGコンピュータでの仕事ってとても面白いから。やりがいがあるっていうのかしら。オフィスでの仕事より予算規模がずっと多いし。それにオフィスではシステムを全部任されることって滅多にないけれど、ここだとなにからなにまで自分ひとりで決めることができるし」

「それって嬉しいことなの?」

「そうね、給料の額とかよりも魅力的なことだわね」

「そうなんだ」

話はそこで途切れた。しばらくすると、アルフィアの寝息が聞こえてきた。寝息までが魅力的だった。

次の週、僕は、オフィスのマネージャー連中とたくさんコーヒーを飲んだ。それと悟られないようにしながら、アルフィアが三年前に仕事を外された時の経緯を探った。

なにが起きたのかは、すぐにわかった。世界一のあの国の例の組織がチーフ・インフォメーション・オフィサーを送り込み、その男がアルフィアを一時的に仕事から外したのだ。なぜなのかは誰も知らない。なぜクビにならなかったのかもわからない。当時、オフィスで、かなり話題になったのだという。噂話に疎い僕が知らなかっただけで、ほとんどの同僚が知っていることだった。

「へえ、あのチーフ・インフォメーション・オフィサーって、例の組織の人間だったんだ」

「えっ、そんなことも知らなかったの?」

「全然知らなかった」

「じゃあ、あのアドミニストレーションのチーフのことも?」

「えっ?」

「彼も同じ組織の人間だよ」

チーフ・インフォメーション・オフィサーはバルバドス人、そしてアドミニストレーションのチーフがスイス人。国籍から考えてもふたりが例の組織の人間だなんていうことは想像すらできない。

僕がその辺の事情を知らなかったということより、みんながそれを知っているということのほうがずっと変じゃないだろうか。噂話なんて疎いにこしたことはない。違うだろうか。

まあそうはいっても、みんなのおかげでいろいろわかるわけだから、偉そうなことばかり言ってもいられない。

その頃、もう、アルフィアと僕は同じベッドで寝るようになっていたのだけれど、そんなことはオフィスのみんなの興味の外だった。不釣り合いなふたりが一緒にいても、仕事の打ち合わせぐらいにしか思われない。仕事の接点は全くといっていいほどなかったけれど、そんなことには誰も興味がない。オフィスで話すときにはやっぱり多少の遠慮があるので、あまり親しくは見えない。誰にも気付かれなかったし、お互い気を遣う必要もなかった。

そんな関係も、オフィスを一歩出ればかなり違うものになり、そしてFGコンピュータのなかではまた全然違うものになった。僕はFGコンピュータにいるのがとても好きだった。

「あのさ、たぶん聞かないほうがいいんだろうけれど、でも、ここにはじめて来たときのこと、すこしは憶えてる?」

「ええ、クリスマス・イブに私が連れてきたのよね」

「そうじゃなくて、きみがはじめて来たときのこと」

「私がはじめて来たときのこと?」

「うん。誰かに連れられてきたの?」

「なんでそんなこと、聞くの?」

「いや、別に。憶えてないよね」

「えーとね、オフィスの人に、ちょっと行って手伝ってあげてくれないかなって言われたの」

「そのオフィスの人ってアドミニストレーションのチーフ?」

「ええ。でもなんで?なんであの人だって思ったの?なにか私の知らないことを知っているの?」

「いや、別に」

チーフ・インフォメーション・オフィサーがアルフィアを外しておいて、アドミニストレーションのチーフがアルフィアをFGコンピュータに送り込む。なんと見事な連係プレーなのだろう。

こんなことは、世界一のあの国の例の組織にしかできっこない。

「ねえ、なにか知ってるんでしょう?」

「別に」

「別に?」

「なにも知らない」

「そう、そうよね。やっぱりね」

「やっぱりねって?」

「だから、まだ、なんでも言ってもらうようにはなってないなって。いつか、なんでも言ってもらえるようになるといいんだけれど。でもそんな日は来ないのかしら?」

「それって嫌味?」

「いいえ。でも隠し事はやめたほうがいいんじゃない?どうせコンピュータを使えば、あなたがなにを隠しているのかなんて、すぐにわかるんだから」

「隠し事なんてないけれど」

「そう。それならいいんだけれど」

どうしたらいいんだろう。背後にあの巨大組織がいるなんていうことを、どうやって話せというのだ。

「この話はもういいでしょ?」

「ええ、そうね」

そう言いながら、クロエはすぐにコンピュータに向かった。もっとも、コンピュータに言ってもらったほうが、自分で言うよりずっといい。

アルフィアは僕を振り返りゆっくり立ち上がった。コンピュータでなにかを見つけたのだろうけれど、なにも言わない。逆光でなにも見えない。表情が硬いように見えるし、微笑んでいるようにも見える、僕はそばまで行って彼女をそっと抱きしめた。アルフィアはずっとなにも言わなかった。

僕たちは長い時間、見つめ合ったていた。二人だけでいることが気持ちよかった。髪をそっと撫でたり、胸に優しくキスをしたり、そういう時間のすごしかたは最高だと思った。なにかを確かめるように、お互いを優しく包むように。すこし眠くなって、たぶん少しだけうとうとして、そして、なにも言わず抱き合った。なにもかもがとても良かった。

次の朝、僕はパンを買いに車で出かけた。朝のひかりのなか、まだ車も人も少なく、同じ街なのにいつもよりきれいに見える。パン屋の店員の機嫌がよく、売っているパンもおいしそうに見えた。クロワッサンをふたつ、バゲットをひとつ買った。パンの暖かさが手のひらに伝わる。そんなことが嬉しく思える。

アルフィアはテーブルを整えて僕を待っていた。

「あれ、もう起きてたの?」

「ええ、いけなかった?」

「ううん。今朝はきれいだね」

「あら、きのうはきれいでなかったのかしら」

「あっ、またそんなこと言って」

「だってそうじゃない。今朝はきれいっていうことは、きのうはきれいでなかったっていうことじゃない?」

「いや、きみはいつもきれいだ」

「もう遅いわ。きのうはきれいでなかったのね」

アルフィアは拗ねた真似をした。かわいかった。

朝ごはんの後、僕はコーヒーを飲みながらきのうの話を蒸し返した。

「あのさ、オフィスで外されていたっていうあの話なんだけれど、今でも外されているの?」

「いいえ。今はエンタープライズ・アーキテクトっていうタイトルをもらって結構楽しくやっているの。ビジネスもアプリケーションも情報も技術も全部任されていて、結構忙しいの」

「例のチーフ・インフォメーション・オフィサーはもう邪魔したりしないの?」

「ええ、あの人は人脈作りと会議とで朝から晩まで忙しくて、私のことなんてもうすっかり忘れているんじゃないかしら」

「ふーん。で、きみはもうビジネス・プロセス・アナリストじゃないの?」

「うーん、どう説明したらいいのかしら。していることは前と同じなのだけれど、任されていることが少し違うって、そういえばわかってくれるかしら」

「うん。いくら聞いてもわからないと思うけれど、でもとにかく、きみはもう外されてなくて、生き生きと働いているっていう、そういうことなんだね」

「生き生きとって、そんな感じではないけれど。でも仕事は面白いわ」

「じゃあ、もうFGコンピュータの仕事は必要ないの?」

「まさか。こんなシステムを全部任されるなんていうことはそうあることじゃあないし、オフィスの仕事と違ってとてもスリルがあるし、この仕事を辞める気は全然ないわ。あなたっていうパートナーもできたしね」

「パートナー?」

「ええ、そう」

僕はアルフィアのパートナーだったんだ。

「でも、なんのパートナー?」

「なんのって?」

「だから、人生のパートナーなの?それともFGコンピュータでのパートナーっていうこと?」

「パートナーはパートナー。それでいいじゃない。だめ?」

アルフィアは僕のほうに手を伸ばした。それを無視するなんていうことは僕はしない。でも考えてみれば、僕の話がつまらなくなると、いつもこんなふうになる。誤魔化されているのかもしれない。でも、それでもいい。話より大事なことっていうものもたくさんあるのだろう。

自由博愛教の背後には、あの国の例の組織がいるのかもしれない。そういう疑念を持つようになると、なにもかもが違って見えてくる。

なぜ自由なのか。博愛なのか。なんで監査機構なんていうものがあるのか。どうして組織的なネットワーキングなんていうことをしなければならないのか。なぜ情報のほとんどが英語なのか。

寛容、民主主義、人権というようなキリスト教を基にした価値が中心になっているので自由博愛教はキリスト教の宗派だと思いこんでいたけれど、もしかしたら政治的な意味合いでそういうことが繰り返し話題にされるのかもしれない。

資金力のことひとつとってみても、背後に例の組織がいるとすれば納得がいく。百万USドル以上の献金をするパートナーの存在も、あの組織のためなのだと思えば不思議ではない。

そんなことを考えたくて、昼休み以外にはあまり行くことのなくなっていたアパートに立ち寄り、久しぶりにPCの電源を入れた。FGコンピュータのシステムとは比べものにならない、まるでおもちゃのようなPCがよろよろと立ち上がった。

FGコンピュータのなかでは、インターネットにアクセスしていても、考え事をしていても、すべてが記録されている。自由博愛教のことを調べたり考えたりするには、アパートのほうがよかった。

そうはいっても、アパートで一時間やそこいら過ごしたぐらいでなにかがわかるというものでもなかった。成果はなにもない。

FGコンピュータにいる時も自由博愛教のことを考え続けた。すべてが監視され記録されているのは承知の上で検索をかけ続けた。思いもかけないことが見つかったりもする。それでも成果はない。

オフィスとアパートとFGコンピュータを行ったり来たりしながら、何日も何日も自由博愛教のことを考え続けた。だんだんとだったけれど、なにかぼんやりとしたものが見えてきた。

例えば、認識の相違。あの国とか、あの組織とかいってもひとつではない。千人いれば千通りの感じ方や考え方がある。同じ場所で同じような仕事をしていても、感じ方の違いや考え方の差にはとても大きなものがある。それなのに、誰もそれを認めようとはしない。権力を追求しているものと利益を追求しているものとでは、感じ方も考え方も違う。そんな単純であたり前のことを誰も認めたがらない。

視点、観点とか、考え方、理解の仕方なんて、とても個人的で、なんともあいまいで、まったく同じなんていうことはありえない。育った環境や文化によってまったく違ったものになってしまう。

自由とか博愛とかいう言葉をとってみても、その理解には大きな個人差がある。誰もが同じようにイメージしているなどというのは幻想でしかない。

もうひとつ見えてきたものに、個人の欲望というものがある。集団がなにかを望んでも、たとえそれが正義だとしても、個人の欲望を超えることはできない。調べてみると、集団が望むものには素晴らしいものが多い。それなのに、その多くは個人の欲望によって歪められ、集団が考えた通りのものはなかなか実現されない。

そんなことをいろいろ考えているうちに、あの国の例の組織などという言い方がいかに曖昧なことなのか、そして意味のないことなのかが、だんだんとわかってくる。「あの組織のあの人が」というのが唯一正確な表現なのだろうけれど、普通はそんなふうには考えない。「あの国は」とか「あの組織は」などと単純化してすませてしまう。

自由博愛教にしても同じこと。あの組織が総力を挙げて作りあげたというような、そんな立派なものではないのだろう。あの組織の一部の人たちが立ち上げた、掴みどころのない不思議なもの。そんなふうにしか思えない。でもなぜ、こんなものを作ったのだろう。なにか大きな目的でもあったのだろうか。

僕はそんなことを毎日毎日ぐるぐるぐるぐる考え続けた。

ある日、FGコンピュータでいつものように検索を続けていた時、偶然に、ほんとうに偶然に、不思議なプログラムに起動がかかった。もう一度同じプログラムを起動しようとしても、無理だと思う。

そのプログラムには音声インターフェイスが付いていたけれど、僕はそれをオフにして、キーボード操作だけでデータベースにアクセスした。

そこにはあの組織がどういう経緯で自由博愛教を作ったかということが書かれていた。驚いたことに組織のトップが直々に指示を下していた。プロジェクトの初期コストが約二千二百億ドル。継続的に必要となるコストが一年あたり約千八百億ドル。そして組織のトップが任命したプロジェクト・リーダーがアルフィア・ベルナルディーニ。

そんな馬鹿な。アルフィアは利用されてきたのではなく、プロジェクト・リーダーとして積極的に関わってきたというのか。まさか。そんな。アルフィアがあの組織の一員だなんて、そんなことどうやって信じればいいんだ。

僕はそのプログラムのありとあらゆるファンクションをチェックしてみた。すると、今までぼんやりとしていた自由博愛教の輪郭がくっきりと鮮やかに浮かび上がってきた。

あの国のプライオリティーのひとつに世界各国に民主主義と人権を広めるというものがある。自由博愛教も建前としてはその延長線上にある。でも実際は、情報技術がどこまで人間をコントロールできるかということを知るための、FGコンピュータを中心に据えた実験的なプログラムなのだ。あの組織に協力する人材を発掘し養成し活用し、海外でのオペレーションを容易にする。反対するものや非協力的なものたちを懐柔し、国内の安全を確保する。そういった目的のために、宗教という体裁を保ちながらも、情報技術の限界をテストする。

僕の趣味には合いそうにない、暗い感じのプログラムだ。人間をコントロールするという発想自体、健康でない。アルフィアはこんなプログラムになぜ僕を引き込んだのだろう。

すべての中心にアルフィアがいる。アルフィアとあの組織の関係はどんなものなのか。アルフィアの役割はなんなのか。幹部なのだろうか。

アルフィアはいつものように午後九時前に現れた。僕は急いでプログラムを閉じた。

「元気?」

笑顔がまぶしい。

「うん、きみは?」

「元気よ。ありがとう。でもどうしたの?なにか隠しているの?」

「いや、べつに」

「あっ、やっぱりなにか隠してるのね」

そう言われて僕は、はっとした。アルフィアにはなにも隠せない。僕がしていたことも、そして考えていたことも、あっという間に見つけてしまうのだろう。だったら、僕のほうから言ったほうがいい。

「ねえ、アルフィア。きみ、もしかして、自由博愛教プロジェクトのプロジェクト・リーダーなの?」

「ええ、そうだけれど。今まで知らなかったなんて、まさかそんなこと言うんじゃあないでしょうね」

「知らなかった」

「毎日のようにコンピュータに向かって検索を繰り返してきて、それで知らなかったなんて、そんなこと」

「今日はじめて知ったんだ」

「今日?」

「うん。それで、きみを任命したのはあの組織のトップなの?」

「それがどうかしたの?」

「やっぱりそうなのか」

「だから、そうだったらなんだっていうの?」

アルフィアは明らかにいらいらしていた。表情が暗い。今までこんなに不機嫌なアルフィアを見たことがなかった。

僕はなにも言えなかった。アルフィアもなにも言わなかった。

ひとりで外に出る。アパートに向かう。

景色のなかから色が消え、音も消え、僕はまたひとりになった。FGコンピュータに行くこともなくなった。

仕事も輝きを失い、嫌なことばかりが目につくようになった。考えてみれば僕が勤めているオフィスは、自由博愛教なんかとは比べものにならないくらい政治的だった。いろいろな国のいろいろな組織のいろいろな立場の人たちのいろいろな思惑がオフィスのあちらこちらで渦巻いていた。このオフィスの汚さや複雑さは、気が付いてしまえば、そして意識してみてしまえば、とてもじゃないけど耐えられない。

周りでは、僕の気分などとは関係なしに、なにもかもが順調に進んでいく。まるでプログラムされていたかのように、そして進んでいくことを疑問に思う間もなく。

夏の終わりはすぐそこまで来ていた。バカンスから戻ってきた同僚たちの顔には生気が感じられない。それはきっといいことなのだろう。

僕はバカンスも取らず、ただただいつもの暮らしを繰り返していた。

でもそれは一瞬にして終わる。帰宅の前、オフィスでいつものようにEメールの整理をしていた時、突然アルフィアが飛び込んできたのだ。

「ねえ、時間ある?」

「うん」

僕はびっくりして、それしか言えなかった。本当に久しぶりだった。

「廊下で待っていてもいい?」

「うん。あっ、いや、あの、ここでいいんだけれど。ちょっと待ってくれる?すぐログ・オフするから」

「有難う。急がないでね」

「うん」

僕たちは並んで街に出た。アルフィアの隣にいて、僕はとても幸せだった。

アルフィアはずっと黙っていた。仕方なく僕が口を開いた。

「どうしたの?」

「ええ、あのねえ、ちょっとまずいことになったの」

「まずいこと?」

「ええ」

なにか言いにくいことのようだった。僕はアルフィアの肩を抱き寄せ、寄り添って歩き続けた。

「私のこと怒ってる?」

「なんで?」

「だって、急に来なくなったじゃない」

「きみが自由博愛教プロジェクトのプロジェクト・リーダーだって、それに、きみを任命したのがあの国のあの組織のトップだって、そんなことだけでもショックだったのに、きみ、あの時、とても不機嫌で、それで、もう僕たち終わったのかなって」

「そう。そんなだったんだ」

「えっ?」

「あっ、だから、なんかもっと違うことで怒っているのかなって」

「違うこと?」

「ええ」

アルフィアはまた黙った。こういう沈黙は苦手だ。

「さっき、まずいことになったって言わなかったっけ?」

僕はやっとそれだけのことを言った。

「ごめんなさいね」

アルフィアは目に涙を浮かべていた。

「なにが?なにがごめんなの?」

「あなたのこと、こんな馬鹿なことに引き入れてしまって」

「馬鹿なこと?」

「そう、馬鹿なこと。あのね、あなたと私、あの人たちから狙われているの。なにをしてもきっと逃げられないと思うわ」

「逃げられない?」

「ええ」

「なに?なにがどうしたのか、さっぱりわからないんだけど」

「あのね、FGコンピュータでしていたことがバレちゃったの」

アルフィアはゆっくりと今までのことを説明した。僕は歩調を合わせながらアルフィアの話に集中した。

FGコンピュータの仕事は特別だった。金銭的にも技術的にも恵まれたあんな環境は、たぶん他には見当たらない。技術者ならば誰でもが憧れる、一生に一度はしてみたい夢のような仕事。滅多にないチャンスだった。

プロジェクトに出会ったとき、騙されたふりをして入り込んでしまおうって、そう思ったの。確かにひどいプロジェクトだとは思ったけれど、仕事の誘惑にはかなわなかったし、それに自分で立ち上げたプロジェクトを自分で管理するなんて簡単だって、そう高を括っていたの。

自由、博愛、民主主義、人権といったプロジェクトの表の顔に焦点を当て、事実を正確に伝えるというアプローチを持ち続ければ、情報技術が人間をコントロールするというプロジェクトの負の部分は簡単に押さえられると思ったんだけれど。

情報技術が人間をコントロールするという発想の裏には、あの組織が情報技術を利用して世界をコントロールするという目的があるわけでしょ。でも、私が情報技術を握ってしまえば、あの組織の人たちはみんな私の思うままになる。そんなふうに考えたの。

情報技術は下層構造で、技術や技術者は簡単にコントロールできるって信じている人たちに、私たちのほうが上よって見せてあげたかった。そういう気持ちも確かにあったわ。でもやっぱり、あの組織の思うようにはさせないって、そういう気持ちが強くてね。

ひとりであんな大きな組織に立ち向かうなんて、普通は考えない。馬鹿げているわよね。でも私は、そうは考えなかったの。私にはコンピュータという味方がついているんだって、そう考えたわけ。勇気とか覚悟とかは必要なかったけれど、強い気持ちは必要だと思ったわ。

何日も何日も考え続けてね。強い気持ちを持ち続けることができるだろうかって、自分に問い続けて。正直、自信はなかった。

でも、やろうって決めてしまえば、あとは簡単。まず、メソドロジーを考えて、それから綱領を作って、それをきれいに印刷して。

そのあとがガバニング・ボディ。自由博愛教の仕組みを分析してみると、ガバニング・ボディがプロジェクトの鍵を握ることになる。そう思ったから、監査機構外部専門家委員会の立ち上げには細心の注意を払ったのよ。

あのね、まず、名誉欲が強くて、不真面目で、能力がなくて、それでいて社会的に認められ、それなりの地位に就いている人っていうのを探してね、それで、その人たちに委員をお願いしたの。委員会がすべてを決めるという仕組みを説明したら、みんな喜んで引き受けてくれた。すべてをバーチャルに運営することで私がひとりでコントロールしてきたんだけれど、そのことが問題にされたことはない。

関連会社もいろいろ作った。どういう会社かは、もう知っているでしょう。指示なしで業務を遂行してもらうには、経験と能力のある優れた人を採用しなければならなかったし、バランスよく期待した結果を出してもらうには、注意深くアプリケーションを開発する必要があった。時間はかかったけれど、うまくいったと思う。

そして仕上げが、FGコンピュータのシステム。すべて二重構造にして、すべてをひとりでコントロールしようって、そういうことなの。システムの二重構造は、たぶん誰にも見破られていない。表のプログラミングはあの組織の人たちに見られることを意識して作られていて、裏のプログラミングは誰からも見られることのない仕組みのなかで動いている。

あなたに来てもらったのは、心細かったから。味方が欲しかったって、そんな感じかしらね。あなたというパートナーができてから、毎日がとても安らかだった。このプロジェクト、思うようにいくかもしれないって、本気でそう思った。

でも、あなたがいなくなってから、いろいろなことが変わってしまった。あなたが来なくなった理由をしつこく聞かれたわ。あなたを引き込んだ経緯についてもね。で、その頃から、どんなことも疑いの目で見られるようになってしまってね。

あなたの行動を記録した映像や音声がコンピュータによって作られたものじゃないかって、それからあなたのオペレーションを記録したデータにも改竄のあとが認められるって、その通りだったからなにも言い返せなかったんだけれど。

信頼はなくなっていたし、私のしてきたことがわかってしまうのも時間の問題だなって。それで、もうこのゲームは終わりにしたの。

でも、そう簡単に終わりにはできない。そんなに甘いものじゃあないと思う。私は危険すぎるし、あなたもなにを知っているのかわからない。だから私たち、二人とも狙われているって、そう思うの。

自由博愛教というプロジェクトを使ってあの組織を変えようって考えたこともあった。少なくとも最初のうちはそう考えていた。でも変えることなんて絶対にできない。変えようなんて思わないほうがいい。それは身に沁みて感じたことなの。

そして今、二人して狙われている。私のせいで、あなたまで。ごめんなさい。本当にごめんなさい。

アルフィアはそこまで言って黙った。

怖いことはなかった。話に現実味がなかったし、それに、アルフィアと一緒なら狙われていてもよかった。

「逃げることはできないのかな?」

「それはたぶん無理だと思うわ」

「無理か」

「ええ。世界中、どこに行っても見つかってしまう」

「どこに行っても?」

「ええ、消されてしまう」

「消される?」

「ええ。あっ、でも、ちょっと待って。ひとつだけ、助かる方法があるかもしれない」

「助かる方法?」

「いや、正確に言うと、助かるかもしれない方法がひとつだけある。可能性は低いけれどね。でも、なにもしないではじめから諦めてしまうよりはいいかもしれないわね」

「溺れる者は藁をも掴むって、そんな感じかな」

「えっ、なにそれ?」

「あっ、いや、なんでもない。で、それって、どんな方法なの?」

「あのね、FGCに行くの。ちょっとした賭けだわね」

「FGコンピュータ?」

「ええ、そう。私に賭けてみる?」

「うん」

アルフィアがなにを考えているのかはわからなかったけれど、僕は首を縦に振った。

アルフィアは嬉しそうに微笑むと急に足を速め、FGコンピュータに向かう。僕も遅れないように歩いた。

「なかにあの組織の人がいるかもしれない。私たちが来るなんて、思ってもいないでしょうけれど」

「誰かいたら、どうするの?」

「私がシステムを操作できるように、その人たちを引き付けておいて欲しいんだけれど」

「腕力にはあまり自信がないけれど、まあどうにかなるよね」

「あら、空手とか合気道とか、できるんじゃなかったの?」

「全然」

「全然?」

「うん、全然だめなんだ」

「だめじゃないかもしれないわよ」

アルフィアは僕の目を見て言った。気が付くと、もうFGコンピュータの入っているビルの前だった。なかに入る。エレベーターに乗る。あっという間に八階に着く。廊下からFGコンピュータのなかの様子をうかがう。

人がいるのがわかる。話し声はしない。ひとりしかいないのだろう。

アルフィアが目で合図した。僕はFGコンピュータのなかに飛び込むと、目に入った男に向かって走り、ラグビーのタックルのようにして飛びついた。

アルフィアがシステムのコンソールに向かう。僕は床の上で男ともつれあっていた。

男は僕の手を振りほどき、立ち上がり、奥の部屋に向かおうとする。僕はもう一度、男に飛びつく。男は僕から逃れ、今度は入口のほうに走った。急に振り向く。銃口が目に入る。衝撃を感じる。あっという間のことだった。音はしなかったように思う。

僕は遠くなる意識のなかでアルフィアとのキスを思い出していた。もしかしたらアルフィアとほんとうにキスをしているのかもしれなかった。くだらない人生だった気もするし、しあわせな人生だったようにも思える。悲しくも苦しくもない。終わりというのはこういうものなのか。なにもかが静かに消えていった。

気が付くと僕はオフィスにいた。外は暗くあたりは静かで、人の気配はない。机の上には書類が雑然と広がっている。電話端末のデイスプレイを見ると十二月二十四日とある。クリスマス・イブ。アルフィアとはじめて口を利いた日だ。あの日に戻った。そんな気がする。いや、そうに違いない。

廊下のほうから足音が聞こえてくる。僕は立ち上がり、廊下に出た。向こうのほうからアルフィアが歩いてくる。

「あら、まだいたの?」

「うん」

「メリー・クリスマス」

「うん」

「一緒に帰らない?」

「うん」

僕はPCをログ・オフし、アルフィアと一緒にオフィスを出た。街はとても静かだった。

僕たちは並んで歩いた。

「ねえ、僕たち、また同じことを繰り返すの?」

「えっ?なんのこと?」

「僕たち、知り合いなんだっけ?」

「なに言ってるの?」

「だから、僕たちはどんな関係なんだっけ?」

僕は状況を掴もうとしていた。アルフィアはあきれた顔で僕を見た。

「ねえ、そんなことより、辞めない?今の職場」

「辞める?」

「ええ」

「辞めてどうするの?」

「そうね。タヒチとか」

「タヒチ?」

「ええ。それが嫌だったらアイスランドでもいいわ。どこか遠いところにいって、ふたりで暮らしましょう」

「ふたりで?」

眩暈がした。

その時から僕たちはずっと一緒だ。なにがあったのかは、ついにわからずじまい。アルフィアがシステムを操って、なにかが起きて、その結果、僕たちはここにいる。ここはタヒチではない。アイスランドでもない。

アルフィアの贈り物。そうとしか説明できない。僕たちはよく話す。生活のこと、どうでもいいこと。でも、あのことを話題にすることはない。それが僕の感謝の気持ちだ。きっとわかってくれていると思う。

アルフィアの贈り物はそれだけではなかった。いつも隣にアルフィアがいる。いつも。僕はもうひとりではなかった。